L’architettura kitsch di Zaha Hadid

massa critica | valerio paolo mosco

Vale la pena chiedersi che senso abbia, superato il terzo necrologio, continuare a scrivere di Zaha Hadid. Al di là delle specifiche caratteristiche di questo genere letterario, capace di azzerare in un istante, e reinventare da zero, il posizionamento intellettuale di chi ne fa ricorso, non si può non notare come l’inattesa morte dell’architetto anglo-iracheno abbia generato un vero e proprio tsunami mediatico, al quale tutti (o quasi) han voluto partecipare. Credo che sia questo un fenomeno di grande interesse e meritevole di essere indagato, ma nel frattempo, più che di altri aneddoti, elogi o rimpianti (dei quali ne abbiamo ormai piene le tasche), sarebbe bello se il triste episodio divenisse ora spunto di riflessioni su questioni più ampiamente legate all’architettura contemporanea, di cui la Hadid ha sicuramente rappresentato un caso emblematico. Ed è proprio questo ciò che fa Valerio Paolo Mosco nel presente scritto, riconducendone la produzione architettonica (soprattutto quella più recente, quella delle linee fluide e parametriche, mi verrebbe da dire), alla categoria estetica del kitsch. Davide Tommaso Ferrando

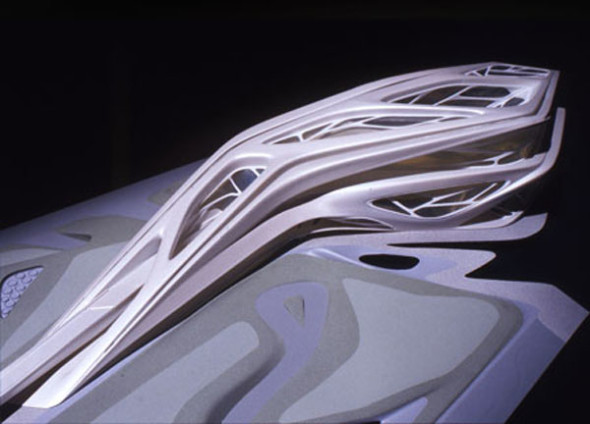

Zaha Hadid Architects | Abu Dhabi Performing Art Center | 2007

Zaha Hadid Architects | Abu Dhabi Performing Art Center | 2007

L’improvvisa morte di Zaha Hadid ci fa riflettere sulla sua opera, su quel che lascia. I suoi disegni all’inizio della sua carriera erano bellissimi: grandi, fluidi, spaziosi: le architetture sembravano nascere da un’enfasi giocosa di linee che mettevano a reagire l’Art Nouveau con il Costruttivismo. Niente di profondamente innovativo, ma affascinante manierismo. In seguito l’Hadid si è affidata, come molti decostruttivisti, a ciò che già i suoi disegni esprimevano, ovvero l’ipotesi che un concetto formale potesse ingenerare un processo di pura composizione. Il process quindi avrebbe generato la forma, o meglio una nuova forma capace di esprimere qualcosa che la modernità, ancora troppo classica, non aveva avuto la forza di raggiungere.

Zaha Hadid ha rappresentato dunque un esempio paradigmatico di un ipermodernismo (la locuzione è di Tafuri) che finalmente sarebbe andato oltre il moderno. Ciò che ha caratterizzato l’ipermodernismo è la mancanza del limite: per andare oltre il moderno il processo avrebbe dovuto viaggiare totalmente libero, senza limiti prefissati, abbattendo qualunque convenzionalità. Sebbene questa ipotesi sia nata negli anni ’70 con la ripresa del Formalismo russo rivisitato attraverso il post-strutturalismo (Peter Eisenman per intenderci) solo negli anni ’90 l’architettura di puro processo è riuscita ad affermarsi definitivamente. Non è un caso. Siamo negli anni (gli anni ’90 e il decennio successivo) della grande espansione del capitalismo finanziario: del credito e del debito senza limiti, della finanza di puro processo. Viene in mente la frase con cui Bill Clinton, il grande promotore dell’economia che si auto-genera, chiuse una riunione rivolgendosi ad un collaboratore: “It’s the economy, stupid!”. Traducendolo in architettura: “It’s the process, stupid!”. Libera dai vincoli della convenzionalità, l’architettura come processo è diventata design, pura ricerca formale concentrata sull’oggetto e sempre più disattenta nei confronti delle relazioni che lo stesso oggetto avrebbe dovuto proporre: disattenta ai contesti, disattenta alle risorse, disattenta persino alla vivibilità della stessa. Disattenta in quanto illimitata e illimitate sono le architettura della Hadid che in una rutilante enfasi espressiva non si sono fermate al progetto dell’oggetto architettonico, ma si sono espanse a progettare il suolo, le strade, i più minimi arredi e probabilmente, se l’avessero potuto, avrebbero progettato in stile anche noi poveri che le visitiamo. È l’overdesign, il disegno senza limiti volto ad una stilizzazione totalizzante, persino asfissiante.

Bisogna dare atto all’Hadid di essere stata l’unica che ha saputo costruire nel concreto l’architettura di processo, Eisenman ad esempio non c’è riuscito e non ci sono riusciti affatto i vari Hani Rashid, Greg Lynn o Nox che imperversavano solo alcuni anni fa e che oggi sono caduti nel più oscuro e meritato dimenticatoio. Oggi, nella Grande recessione, l’architettura di processo, l’architettura senza limiti e a risorse infinite, appare come è apparso dopo la Prima guerra mondiale l’Art Nouveau, ovvero come qualcosa che appartiene a un’epoca ormai tramontata che però continua ad affascinare pochi nostalgici del passato prossimo, qualche sceicco o qualche dittatore di un paese da poco apparso sulla scena. Appare oggi abbastanza chiaro che l’architettura di processo, più che nuovi orizzonti, ha aperto la strada a una nuova forma di kitsch su cui riflettere.

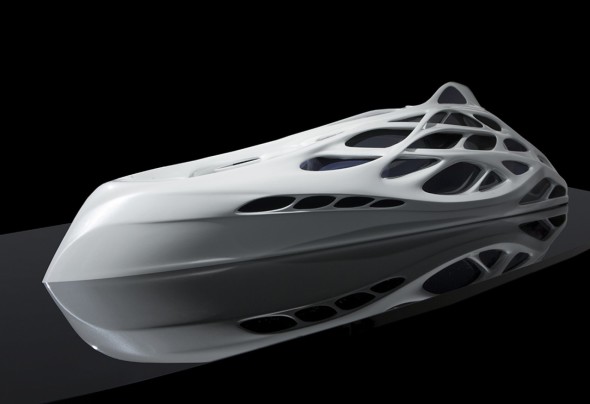

Zaha Hadid Architects | Unique Circle Yachts | 2013

Zaha Hadid Architects | Unique Circle Yachts | 2013

Il discorso sul kitsch, come quello sul bello o sul buon gusto è scivoloso: esso è sempre a rischio di cadere nel bolso moralismo. Per evitare ciò è necessario fare propria la frase di Paul Valery per cui “il buon gusto è fatto da migliaia di cattivi gusti”. Inoltre, come ci ricorda Romano Guardini, il kitsch è una espressione endemica della modernità e si potrebbe aggiungere strutturante la postmodernità. Per cui attenzione: il kitsch non solo ha diritto di asilo, ma è necessario, ha una sua funzione ben precisa per comprendere le oscillazioni del gusto.

La definizione di kitsch varia da autore ad autore. Broch, Greenberg, Eco, Dorfles, Agamben e altri ancora concordano sul fatto che il kitsch è un’attrazione per l’eccesso ostentato in cui l’effetto prevale sulla causa. È in definitiva una forma di sublime al ribasso, un romanticismo dozzinale che monumentalizza il superficiale. Greenberg ci ricorda inoltre come spesso il kitsch rubi dall’avanguardia gli etimi per banalizzarli. Mentre l’avanguardia autentica si concentra infatti sulle cause e su di esse tara gli effetti, il kitsch fa esattamente il contrario: enfatizza gli effetti per nascondere la povertà dei principi. Il kitsch inoltre (ciò ce lo ricorda Umberto Eco) mistifica come nuovo ciò che non lo è; una tecnica questa che è valida anche al contrario. A ciò si aggiunge ciò che notava novant’anni fa ancora una volta Romano Guardini, ovvero che il kitsch moderno si esprime attraverso una precisione tecnica ed una profusione di mezzi spesso esorbitante in quanto non accetta compromettersi con il non finito, con il liso ed il consunto dal tempo che a loro volta non possono fare a meno di almeno una quota parte di convenzionalità. Infine il kitsch intende influire direttamente sul comportamento. Broch ci ricorda che il kitsch presuppone “l’uomo kitsch”, colui che sposa inequivocabilmente l’oggetto o lo spazio di cattivo gusto ostentato. Riconosciamo infatti gli spazi kitsch in quanto è come se la scena prevalesse sugli attori che, se non in stile con ciò che li circonda, rimangono spaesati e soccombenti. È allora è come se queste scene, il cui modello è ancora l’enfatico e totalizzante teatro wagneriano, non sopportassero l’altro da sé. Spazio e comportamento dunque nel kitsch tendono a coincidere, almeno nelle intenzioni.

Zaha Hadid Architects | Mesa table for Vitra | 2007

Zaha Hadid Architects | Mesa table for Vitra | 2007

Le opere dell’Hadid compendiano tutte queste ragioni in maniera paradigmatica, persino geniale, e nel loro complesso dimostrano il destino dell’anticonvenzionalità radicale, o presunta tale, che è ancora una volta il kitsch. Christofer Wren nella seconda metà del ‘600 scriveva che l’architettura è l’arte che media la convenzione con la novità. Come Perrault e i primi trattatisti moderni, sapeva che senza la convenzione l’architettura sarebbe evaporata in continui giochi a effetto, la velocità con cui avrebbero stupito sarebbe stata solo un po’ più lesta della velocità con cui gli stessi giochi avrebbero annoiato. Ci si chiede inoltre se la novità debba essere per forza, come ha voluto l’ormai invecchiata storiografia del Moderno, anticonvenzionale.

Prendiamo un esempio. Il mito del genio romantico sempre e comunque anticonvenzionale, ci rimanda, seguendo lo orme di Zevi, a Frank Lloyd Wright. Ma è proprio quando Wright è stato costretto, per esigenze economiche e ambientali, a lavorare all’interno dei limiti, che ha dato il meglio di sé. Oggi le sue opere più attuali sono quelle Usonian house, le ville che aveva pensato per la classe media statunitense impoverita dalla Grande depressione. Opere controllatissime, misurate e innovative al tempo stesso, nutrite da una grande visione urbana (la Broadacre city) per cui espressione di un impegno intellettuale, formale e umano – non strabilianti e isolati oggetti di design destinati (l’immagine è di Francesco Venezia) a galleggiare come turaccioli nelle città e nelle nostre coscienze.

Zaha Hadid Architects | Melissa shoes | 2008

Zaha Hadid Architects | Melissa shoes | 2008

La convenzionalità è dunque consustanziale all’architettura, d’altronde, la stessa etimologia del termine architettura (arkè-tekton) ce lo ricorda. Ma la convenzionalità per essere poetica va trasfigurata. Novalis scriveva che prendendo l’ovvio e trasformandolo in non ovvio, prendendo il consueto e trasformandolo in qualcosa di non fungibile, avrebbe dato vita all’arte del futuro, a una nuova poesia. L’opera poetica dunque come trasfigurazione del consueto, caso mai come allusione all’illimitato ma mai messa in scena dello stesso. La riflessione sul limite del proprio operare, il diniego della forma come processo e quello nei confronti della forma prestazionale, e la convinzione che solo trasfigurando il consueto si possono ottenere opere poetiche, è ciò che mi appare tenga insieme le opere contemporanee più convincenti, opere che come tali sono l’esatto contrario dell’avanguardismo muscolare e a buon mercato della Hadid.

Per il resto vale ciò che Arthur Scopenhauer scriveva intorno al 1820: “ le opere d’arte prive di gusto nascono quando coloro i quali non hanno mai conosciuto il fine dell’arte ne possiedono tuttavia i mezzi e con essi giocano senza costrutto. Gli esempi più evidenti di ciò ce li fornisce l’architettura”. Una frase questa su cui penso sarebbero stati d’accordo molti degli avanguardisti del secolo scorso. Sicuramente i migliori.

Valerio Paolo Mosco

Related Posts

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Lascia un commento