Architettura Open Source. Verso (il ritorno a) un futuro vernacolare?

Architettura Open Source è un libro breve ma denso, scritto da un collettivo di quattordici autori coordinato da Carlo Ratti e Matthew Claudel1. Nato da un articolo per la rivista Domus (948/2011), tratta della progettazione aperta e collettiva con l’intento di elaborare “un manifesto per l’architettura del XXI secolo, in perenne trasformazione” (p. VII). Al principio si ritrova l’”architetto prometeico” (o demiurgico), in riferimento a Le Corbusier quale personificazione dell’”onnipotenza architettonica”2. Questo paradigma, egemonico nella prima metà del Novecento, porta a compimento un progetto disciplinare e, insieme, utopico le cui origini risalgono all’Illuminismo. Un progetto che, semplificando la complessità della condizione umana, la riduce ad una serie limitata di bisogni, funzioni, standard. La continuità tra l’architettura razionale sette-ottocentesca e quella moderna si snoda proprio sul presupposto di una totalità che investe il progetto come atto autoriale – dall’alto verso il basso – volto a cambiare la società e l’ambiente di vita lungo direzioni ritenute universalmente e oggettivamente migliori di quelle esistenti. All’architettura viene così attribuita la competenza – ma non il potere – di incidere sulla vita degli uomini in tutta la sua estensione, nutrendo l’illusione tecnocratica propria alla visione radicale del Movimento moderno, con la mediazione del mito del Gesamtkunstwerk di wagneriana memoria.

Mostra Architecture without Architects, a cura di Bernard Rudofsky, Novembre 1964 – Febbraio 1965, MoMA, New York.

Mostra Architecture without Architects, a cura di Bernard Rudofsky, Novembre 1964 – Febbraio 1965, MoMA, New York.

Autoriale/anonimo

Questo mito è ancora vivo? Sembra di sì, se nel libro si legge che oggi “l’architetto è autore a qualsiasi scala e in tutti gli ambiti” (p. 13). Un’affermazione sorprendente, considerata la sostanziale marginalità dell’architettura e dell’architetto nel contesto mondializzato (per ragioni diverse nelle diverse regioni). Nonostante le promesse della globalizzazione, l’utopia dell’opera d’arte totale – territorio-città-architettura – è rimasta tale. L’architettura si è sempre più ridotta a produzione minoritaria dove la maggioranza, nella migliore delle ipotesi, assiste allo “spettacolo”, mentre l’edilizia continua a recitare da protagonista tendendo al fatidico 99%. A fronte della concentrazione di poche grandi firme internazionali, per le quali la reciproca influenza e il “fuck the contest” di fatto sono delle necessità, si pone lo spettro della “morte dell’autore” in architettura, con la conseguente polarizzazione autoriale/anonimo. Di tutto questo nel libro si ritrova solo qualche accenno. Il suo interesse è altrove: in uno scavo nel percorso dall’”architetto prometeico” all’architettura aperta e “senza tempo” dei processi di costruzione dal basso, con il tentativo di spiegare le ragioni di un insuccesso, quello dell’architettura partecipata.

Cominciamo dall’autore. Nel XVI secolo Vasari ne inaugura il mito ne Le Vite de’ più eccellenti Pittori, Scultori, e Architetti; quattrocento anni dopo Bernard Rudofsky cercherà di demolirlo con la riscoperta della “non pedigreed architecture”, spontanea, anonima e vernacolare3. Sebbene curiosa, la contrapposizione Vasari versus Rudofsky ha il pregio di materializzare quella più generica tra autoriale e anonimo. Se l”architettura senza architetti” è quella che offre le risposte più appropriate al bisogno di riparo e di confort dell’uomo, l’intervento autoriale dovrebbe essere riservato alla sola architettura pubblica, dove la comunità affida all’architetto la rappresentazione dei suoi principi e delle sue aspirazioni, la costruzione del proprio “racconto”. Nelle pratiche però il confine tra autoriale e anonimo è più sfumato che nei discorsi. È difficile, ad esempio, che un’architettura si realizzi in piena conformità al suo progetto; abbastanza improbabile che la sua utilizzazione non comporti alterazioni; praticamente certo che le modifiche che subirà nel tempo configureranno altri spazi, usi, attività: in definitiva altra architettura. L’architettura (d’autore o meno) che genera architettura è dunque un tema ancora da esplorare, in una prospettiva più ampia di quella open source e non necessariamente in termini di autonomia disciplinare.

Ritornando a Rudofsky, nel libro gli si accosta Lewis Mumford per accreditare la nozione dell’architettura e della città come “storia di un agire collettivo” (p. 23). Se la città come “opera d’arte collettiva” riflette la vita urbana e la sua evoluzione nel tempo come cosa materiale e immateriale, è difficile immaginare l’“ambiente costruito come entità autonoma” secondo John Habraken. Paradossalmente questa autonomia regge solo se riferita ad un atto progettuale autoriale: le stratificazioni dell’ambiente costruito accolgono, in un processo di lunga durata, sia il progetto collettivo sia quello individuale. Allora chi o cosa orienta il farsi della città e dell’architettura? Secondo Ratti, che cita John Ruskin, la capacità di tutti gli uomini di apprezzare e produrre bellezza (quindi progetto) rende superfluo qualsiasi orientamento, o mediazione, così che non si darebbe più autore nel senso di figura tradizionalmente competente.

Esempio di personalizzazione della Cité Frugès. Foto di Eva Chacon (2010). Via La Ciudad Viva.

Esempio di personalizzazione della Cité Frugès. Foto di Eva Chacon (2010). Via La Ciudad Viva.

Partecipazione e mediazione

Una forma di mediazione è tuttavia necessaria per strutturare il coinvolgimento degli abitanti nella progettazione partecipata, nella quale, pur presupponendo la presenza dell’architetto, si ritiene che, “quando serve”, siano le persone a dare forma al loro ambiente4. Ma, appunto, quando serve? Ammettiamo, come fa Habraken, che si possa separare un hardware (support) da una parte variabile (infill) in modo che l’architetto si limiti ad intervenire sul primo, cedendo la seconda agli abitanti (anche nel “controllo estetico” sul proprio spazio di vita, come volevano Alison e Peter Smithson). Ma non l’aveva già immaginato Le Corbusier nel progetto di Immeubles-Villas del 1922 e poi nel Plan Obus per Algeri all’inizio degli anni ’30? Di Le Corbusier si citano invece i Quartiers Modernes Frugès a Pessac (1925-26) e, in rapporto a Pruitt-Igoe di Saint Louis, si conclude che “la dinamite di Pessac furono le tendine di pizzo e il midi-kitsch, ma il risultato fu lo stesso” (p. 37). In realtà Pruitt-Igoe venne fatto esplodere perché fu impossibile “umanizzare” un habitat progettato senza alcuna preoccupazione per la vita di relazione. Frugès dimostra il contrario, ossia che le tattiche (“ruses”) anonime dell’”invenzione del quotidiano” – di cui ha parlato Michel de Certeau5 – trovano sempre il modo di piegare a proprio vantaggio, e senza troppo rumore, le pretese di assoluto degli architetti. La Cité Frugès è ancora lì, monumentalizzata ma abitata; di Pruitt-Igoe restano solo immagini spettacolari e premonitrici.

La modificazione nel tempo è quindi naturale e inevitabile, eppure all’architetto il contributo dell’utente durante il progetto continua ad apparire una limitazione della propria creatività. Rimettere l’architettura nelle mani degli utenti non è semplice e, come ricordava Giancarlo De Carlo, il fallimento è sempre dietro l’angolo. La mediazione dell’architetto-autore non può essere del tutto bypassata: occorre ripensarne il ruolo all’interno delle forme consolidate di organizzazione dell’ambiente fisico6. In questo quadro, gli abitanti possono partecipare in maniera effettiva al progetto del loro ambiente di vita? Il libro risponde negativamente, spiegando “perché non ha funzionato” un approccio condiviso alla progettazione, a partire dall’esempio dell’”Oregon Experiment” tentato tra gli anni ’60 e ’70 con la coordinazione di Christopher Alexander7. Invece di disegnare un rigido masterplan, gli architetti miravano a creare un linguaggio e un insieme di pattern che avrebbero favorito la partecipazione. Il progetto non ebbe conseguenze proprio per la difficoltà di coinvolgere gli utenti. Ennesima dimostrazione che l’architettura va incontro al fallimento quando, oscillando tra legame comunitario e controllo biopolitico, ambisce a plasmare i modi di vita delle persone, anche in forme aperte e non definitive. La presa d’atto di ciò non ha impedito che, in quegli stessi anni, il discorso sulla partecipazione rifluisse nelle pieghe dello scientismo, con il corollario di concetti come “informazione”, “input/output”, “sistema”, etc. Nel tentativo di farsi scienza, l’architettura diventava retorica o, come si sarebbe detto allora in Italia, ideologia. Se la partecipazione non ha funzionato nel suo complesso, non è detto però che siano state esplorate tutte le possibilità di una mediazione non autoritaria e non demagogica tra autore e destinatario nel progetto di architettura.

WikiHouse: manuale di istruzioni per il montaggio di uno Space Craft System.

WikiHouse: manuale di istruzioni per il montaggio di uno Space Craft System.

“Imparare dalla rete”

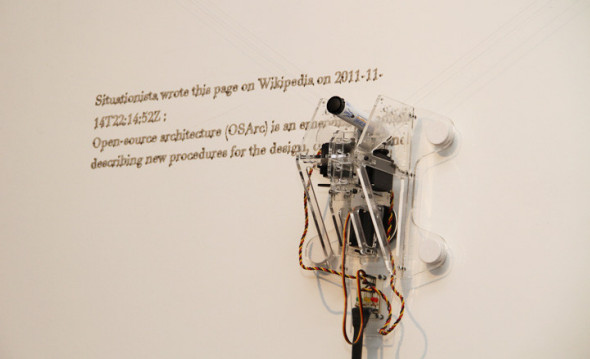

La domanda essenziale è allora: “È possibile che una nuova èra delle reti possa fornire gli strumenti connettivi in grado di trasformare l’eterno paradigma della partecipazione in azione concreta?” (p. 61). Interattivo e dialogico, Internet è un “laboratorio per un nuovo genere di progettazione” e, insieme, un “sistema autopoietico” (p. 70). L’open source delinea uno scenario nuovo – anche in senso politico – per la progettazione, ancorandola alla “economia della reputazione” più che all’economia monetaria (p. 71), come è avvenuto nello sviluppo di Linux o di Mozilla Firefox. In questa logica di apertura e gratuità, il successo di un prodotto o di un’idea passa anzitutto per la quantità di persone che vi partecipano, condividendo servizi e strumenti originati da logiche alternative a quella di mercato. Le potenzialità delle reti sono ancora largamente inesplorate in rapporto all’architettura e alla città. La “Primavera araba” ha mostrato il nesso tangibile della comunicazione digitale con lo spazio pubblico e l’azione collettiva: si tratta ora di capire se e come si può passare, sempre grazie alla rete, dall’azione nello spazio pubblico (appropriazione) all’azione sullo spazio pubblico (progettazione). L’open source, le connessioni dialogiche, l’accesso ai social media riconfigurano in profondità la cultura e i modi di vita: con quali conseguenze sul progetto e sulla costruzione degli habitat? Al di là degli slogan e delle banalizzazioni a cui abbiamo assistito negli ultimi vent’anni, “in che modo i nuovi strumenti a disposizione dell’architetto possono avvicinare le persone, non solo nel senso di vivere insieme, ma di cambiare, ampliare e infine creare insieme l’ambiente che le circonda?” (p. 81)

Con l’avvento dell’open source e la diffusione di strumenti come le stampanti 3D a basso costo si ridefiniscono non solo i limiti tra digitale e fisico, bit e atomo, ma anche quelli tra progetto e realizzazione, il concetto di autorialità, il diritto di proprietà (materiale e intellettuale), il rapporto tra invenzione e riuso. I riferimenti a Creative Commons e Arduino sottolineano la multipolarità del processo ideazione-realizzazione-uso basato sul feedback, in una prospettiva da verificare anche nel campo di produzione del progetto di architettura. Nel libro si riduce tuttavia la complessità dell’anello intermedio tra una forma giuridica e una forma di produzione (conoscenza + tecnologia) – il progetto – con l’intreccio di tradizione e innovazione che lo caratterizza. Il progetto di un oggetto d’uso o di un pezzo di hardware è diverso da quello di un’architettura (nelle componenti, nei modi d’uso, nei segni, nei significati). Non regge quindi l’analogia, più volte proposta da Ratti, tra open source e cultura consolidata del costruire (del tipo “architettura senza architetti”): un’architettura partecipata è anch’essa infatti implicata nei processi tecnologici ad alta specializzazione ed evoluzione, e pertanto difficilmente riconducibile a un’idea romantica di costruzione spontanea e semplificata. Gli esempi citati come nuovi paradigmi (stampanti 3D e altri) sono senza dubbio significativi nelle loro virtualità, ma hanno ancora un peso marginale nella concreta formazione dell’habitat. L’idea di un’autocostruzione consapevole, che annulli la “distinzione tra progettista e utente” (p. 97), è un orizzonte ancora indefinito se tale distinzione è condizionata proprio dalla tecnologia per far fronte in primo luogo alla sostenibilità (risparmio energetico, materiali e processi ecocompatibili, riuso, etc.).

Come nel passato, l’utente diventa progettista nel momento in cui abita un’architettura. Adattamenti, trasformazioni, ridistribuizioni: sono ancora questi gli atti ordinari di sovversione dell’autorialità. Le “tattiche” del quotidiano restano le sole pratiche di hackeraggio possibili nel campo dell’abitare. A meno di voler credere all’avvento di nuove generazioni (computer aided) di contadini-costruttori o marinai-costruttori, eredi degli artefici del saper-fare preindustriale e spontaneo di edificazione… L’architettura open source appare insomma ancora lontana. Si veda, ad esempio, l’esperienza dell’OAN (open architecture network), fondato da Cameron Sinclair nel 2007: una sorta di libero mercato della progettazione con la partecipazione di architetti (e altre figure specializzate) e utenti alla elaborazione di idee e soluzioni atte a “migliorare le condizioni di vita di tutti”. Nella crisi attuale, aggravata in Italia da un surplus di architetti, l’intenzione di OAN e di altre piattaforme (come WikiHouse) di dar vita ad un progetto al di fuori di logiche economicistiche appare contraddittoria: da una parte, i numerosi architetti che non trovano sbocchi sul mercato “normale” potrebbero proporre progetti e acquisire così una certa visibilità e “reputazione”; dall’altra, il fatto di prestare gratuitamente il proprio lavoro, seppure ad alto contenuto di utilità sociale, delegittimerebbe ulteriormente una figura professionale già duramente provata. Il recente fallimento di Architecture for Humanity dimostra proprio quanto sia impervia una strada di questo tipo…

Carlo Ratti Associati, Open Source Architecture Manifesto.

Carlo Ratti Associati, Open Source Architecture Manifesto.

Il progettista diffuso

“Sei tu ora il designer/progettista. La produzione è diventata democratica” (p. 102). Nel contesto accennato, la tecnologia può realmente democratizzare l’architettura mediante l’abbassamento della soglia di accesso alla competenza a progettare e costruire, come ha fatto ad esempio YouTube per la produzione di video e, in genere, il web per la diffusione della fotografia e di altri dispositivi mediali? La straordinaria apertura del web ha certamente modificato in profondità l’accesso a pratiche e territori prima riservati a determinati profili e procedure. L’estensione del campo non sembra tuttavia di per sé sufficiente a trasformare il ruolo e le prospettive dell’architettura se questa, come disciplina artistica, è ancora un nocciolo duro su cui si ritrovano le tendenze più diverse. Avete mai visto un architetto davvero disposto a collocare il proprio operato su un piano pienamente collaborativo? O uno scrittore che smetta di custodire gelosamente i propri manoscritti per affidarli alla manipolazione collettiva nelle mani dei suoi lettori? O un artista plastico – anche nel circuito dell’”arte relazionale” – che lasci finire le sue opere al pubblico senza orientarne a monte gli esiti? Ora, può anche darsi che l’architettura partecipata sia “tenuta ai margini da un mondo che ancora si aggrappa ai nomi e alle firme dei suoi geni creatori” (p. 103). Ma non solo quella: è l’architettura tout court ad essere oggi marginalizzata. In un mondo in cui la firma rimane l’unico appiglio – l’ultima ragione? – per far ricorso, da parte di chi ne ha i mezzi, all’architettura, quale può essere lo spazio, e il senso, di un progetto collaborativo e partecipato?

Così ridefinito, il tema dell’autorialità in architettura apre un campo inesplorato, anche nei termini della (falsa) opposizione originalità / imitazione8. Se il web permetterà una progettazione-produzione aperta e democratizzata dell’ambiente costruito, non si tratterà certo di un “ceci tuera cela”, ma della convivenza di maniere diverse di pensare e fare architettura, con reciproche tangenze e sovrapposizioni. Probabilmente ciò sposterà il confine tra architettura “colta” e architettura “popolare”, ma non annullerà le differenze e le ragioni costitutive. Rielaborare i “modelli di produzione architettonica monolitici e inadattabili, piovuti dall’alto e fondati sul capitale finanziario” (p. 104) non significa presupporre il dissolversi definitivo dell’architettura nel “vernacolare con una connessione a Internet” (p. 105), ossia nell’architettura open source, in cui “la casa ve la farete da soli” (p. 105). Avvicinare la pratica architettonica alle persone è un’azione necessaria, specie quando l’architettura si allontana programmaticamente dai cittadini-abitanti. Perciò la diagnosi proposta da Ratti è per molti aspetti interessante. Nel mix di modestia e ambizione, la terapia appare invece inconsistente, se si fa riferimento ad un’astratta “architettura progettata dall’umanità, per l’umanità” (p. 113).

Anche come esito della riflessione articolata nel libro, resta incerta la soluzione pragmatica ricordata all’inizio: l’architettura residenziale alla competenza del “sapere comune”, l’architettura pubblica (o rappresentativa) al “sapere esperto”. L’architetto tradizionale, il cui individualismo risulta già ridimensionato in un contesto di estrema specializzazione, dovrebbe trasformarsi in architetto corale. Il suo ruolo si trasfigurerebbe in quello di puro mediatore, produttore di schemi e di layout più che di spazi e forme, di eventi più che di progetti. Questa figura dovrebbe così organizzare la collaborazione tra esperti e abitanti, filtrando i diversi contributi, individuando le risposte e rendendo operanti le decisioni. Il tutto mediante la definizione di un kernel da trasmettere – come Linux – ai diversi partecipanti, i quali potranno in seguito diffonderlo e modificarlo a loro volta. Ora, l’idea che un architetto corale così concepito possa mettere la parola “fine” ad un processo circolare e potenzialmente infinito come l’architettura è suggestiva, ma forse troppo ottimista. Il suo presupposto – il progetto accostato al modello della “scrittura scientifica” – potrà mai adattarsi alla natura complessa e conflittuale dell’architettura? Un kernel presuppone un sistema, un accordo (sociale e culturale) in un campo, quello dell’abitare, per sua natura refrattario a qualsiasi codificazione: come può un edificio costituire il risultato di questo processo in termini di pura “esecuzione del codice nello spazio”? (p. 122).

In conclusione, Architettura Open Source si conferma una stimolante ricerca collettiva che rintraccia le origini, delinea le questioni, evidenzia le poste in gioco, senza tuttavia suggerire scenari concreti per un’”architettura potenziale”, aperta e partecipata. Il cammino dell’open source è ancora tutto in salita, nonostante – o forse proprio per – la riproposizione di figure come Cedric Price e Yona Friedman. Di autori che hanno lavorato a fondo su metafore organiche e biologiche per la città e per l’architettura (v. l’idea dell’edificio-cervello di Gordon Pask), rielaborando tecniche e procedimenti (operanti di fatto da quattro millenni) e individuando una serie di opposizioni (oggetto-relazione, manufatto-tessuto, etc.), mutatesi talvolta in luoghi comuni. L’architetto come “programmatore” (C. Price) o “attivatore” (Hans Ulrich Obrist) di spazi rimette in gioco l’eterna questione dell’architettura nei suoi rapporti con il sociale e con il politico. Ma innescare relazioni, fare rete, promuovere eventi non è una pratica antica, connaturata all’idea stessa di città, rilanciata a più riprese nel corso del Novecento (anche dai Situazionisti) e poi piegata ad uso e consumo della città neoliberista (attrazione, fluidità di risorse, benchmarking, etc.)? Se in futuro l’“autorialità non sarà cancellata ma contestualizzata, penetrando nell’ordito di un tessuto relazionale” (p. 123), potrà trattarsi della materializzazione di un’architettura open source, ma anche di un’architettura tout court che avrà iniziato a trovare percorsi alternativi alla sua deriva egotica.

Luigi Manzione

Note

1 C. Ratti, Architettura Open Source. Verso una progettazione aperta, Torino, Einaudi, 2014. Le citazioni seguenti con la sola indicazione della pagina tra parentesi si riferiscono a questo testo.

2 Onnipotenza sulla quale però Le Corbusier nutrirà alla fine qualche dubbio (in Mise au point del 1965; ed. it.: Siracusa, LetteraVentidue, 2008).

3 B. Rudofsky, Architecture Without Architects: A Short Introduction to Non-pedigreed Architecture, Albuquerque, University of New Mexico Press, 1964 (trad. it.: Architettura senza architetti: una breve introduzione all’architettura non-blasonata, Napoli, Editoriale Scientifica, 1977).

4 Cedric Price et alii, “Non Plan: An Experiment in Freedom”, New Society, 338, 1969.

5 M. de Certeau, L’invention du quotidien, I: Arts de faire, Parigi, Gallimard, 1990.

6 G. De Carlo, “Il pubblico dell’architettura”, Parametro, n. 5, 1970.

7 C. Alexander, Un esperimento di progettazione democratica. L’Università dell’Oregon, Roma, Officina, 1977 (1975).

8 V. Glenn Gould, “Riflessioni sul processo creativo”, in Enciclopedia della musica. I. Il Novecento, Torino, Einaudi, 2001, pp. 1242-1243.

Info

titolo > Architettura Open Source. Verso una progettazione aperta

autore > Carlo Ratti

casa editrice > Einaudi

pagine > 144

anno > 2014

prezzo > € 11,00

Related Posts

2 risposte a “Architettura Open Source. Verso (il ritorno a) un futuro vernacolare?”

Lascia un commento Annulla risposta

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

[…] spiega bene Carlo Ratti (architetto, ingegnere e docente presso il MIT nel libro Architettura Open Source, clicca qui per la recensione). […]

[…] Cfr. il mio testo Architettura Open Source. Verso (il ritorno a) un futuro vernacolare?, pubblicato su […]