Curiosità provinciali

Quando si è in disaccordo sui contenuti di un testo, ci si trova come di fronte a un bivio: si può infatti decidere di attaccare frontalmente lo scritto incriminato, delegittimandone l’autore e facendo tabula rasa delle sue idee; oppure si può scegliere di rilanciarne gli argomenti più fragili per mezzo di ulteriori approfondimenti, arricchendo il discorso di nuovi punti di vista e aprendo il cammino verso future sintesi dialettiche. È proprio questo ciò che ha fatto Pietro Valle a partire da un recente articolo di Valerio Paolo Mosco dedicato al lavoro di Elasticospa, nel quale il critico romano caratterizza come “zeviane” le opere dello studio di Stefano Pujatti. Per nulla convinto di tale etichettatura, in questo brillante saggio critico Valle ricorre alla sua esperienza personale non solo per dimostrare come gli Elasticospa, tutto sommato, siano Zeviani per caso, ma soprattutto per sostenere la necessità di superare la lezione di Zevi, che secondo l’architetto e critico friulano non è più in grado di fornire le categorie interpretative utili a riconoscere la multidimensionalità dell’architettura contemporanea. Trasformatasi definitivamente in una merce di scambio, l’architettura ha infatti cominciato a comportarsi come tale, operando strategiche sostituzioni epistemologiche – il consumare al posto dell’abitare, la promozione al posto della critica, l’immagine al posto della realtà – e dotandosi di tutti i mezzi (politici, economici, comunicativi) necessari a giustificare, consolidare e riprodurre il suo nuovo mode d’être. Non comprendere questo cambio di paradigma, ci mette in guardia Valle, significa non cogliere l’essenza dell’architettura contemporanea, e dunque non poter operare criticamente su di essa.

Davide Tommaso Ferrando

La lettura di Not quite architecture e la conoscenza del lavoro di Elasticospa mi hanno fatto sorgere intuitivamente due domande:

1) Ha ancora senso parlare dell’eredità di Bruno Zevi nell’era della diffusione globale dell’architettura?

e, come corollario:

2) Sono mai esistite in Italia le condizioni per una prassi architettonica Organico-Espressionista (per quanto questi termini siano limitativi) che abbia connotati critici? Se sì, tali connotati hanno bisogno di una costruzione ideologica, come quella zeviana, che li giustifichi?

Alla prima domanda darei una risposta negativa, alla seconda affermativa ma condizionata. Le riflessioni che seguono cercano di articolare le due questioni, tra loro legate. Non hanno pretesa di esaustività ma offrono una scusa per indagare i rapporti tra prassi e teoria, tra individualismo e cultura di massa, tra espressione architettonica e critica “operativa”.

Angelo Masieri | Casa Giacomuzzi-Moore | Udine 1949

La lezione di Zevi, per quanto ricca di impeto etico, mi appare irrimediabilmente superata e relegata in un preciso momento del passato che oggi non esiste più. Non appartiene neanche alla stagione eroica del primo modernismo ma a un momento in cui esso aveva perso il suo impeto sperimentale e necessitava di un’ideologia per autosostenersi. In un certo senso l’Architettura Organica era persino antimoderna nell’opporre un’idea pseudo-umanistica alle presunte distorsioni dell’International Style. Anelava (o meglio aveva nostalgia di) una “grande forma” onnicomprensiva che negli anni Sessanta, con le prime ricerche sulla comunicazione di massa, era già obsoleta e lo è ancor più oggi, nell’era dei linguaggi ormai completamente distaccati dai loro significati. Se esiste ancora, quella “grande forma” è diventata merce di scambio, immagine da vendere, messaggio neutro da etichettare in più modi, proprio come nelle opere delle archistar decostruttiviste che l’ultimo Zevi credeva di poter ricondurre allo slancio delle avanguardie e che contemporaneamente i suoi storici rivali Charles Jencks e Paolo Portoghesi celebravano come New Paradigm mostrando la sostanziale indifferenza di quelle architetture a qualsiasi teorizzazione. La forma organica di Zevi non è quindi per me più un esercizio di libertà ma è diventata brand globale, orpello decorativo, rigurgito personalista in un’era di individualismi omologati.

Angelo Masieri | Casa Giacomuzzi-Moore | Udine 1949 (la scala interna)

L’architettura è entrata ormai da decenni nel regime dei segni collettivi condivisi con la comunicazione commerciale e non può più essere considerata una disciplina autonoma fatta di segni astratti o di valori costruttivi assoluti. L’equazione organicismo uguale democrazia uguale libertà uguale natura dei materiali promulgata da Zevi è incomprensibile agli operatori di un’era globale dominata dallo scambio di immagini architettoniche tra loro tutte equivalenti e senza significato. La fede in una creazione continua basata sul mito dell’autore e di una forma libera si scontra con l’appropriazione delle tecniche delle avanguardie storiche (lo choc, la distorsione, la frammentazione, l’assemblaggio, ecc…) da parte della comunicazione commerciale che le ha spogliate di qualsiasi contenuto rivoluzionario. Oggi i valori non possono più essere attaccati allo spazio fisico in modo stabile oppure lo sono per quindici minuti di gloria sotto i riflettori dei mass-media. Gli edifici sono diventati una delle tante merci di scambio che operano secondo i canoni del marketing sfruttando l’impatto della propria immagine o di un messaggio fittizio applicato ad essa. Questo ha generato un nuovo conformismo progettuale (e critico) che alterna gesti spettacolari (l’immagine d’accento, la novità da consumare) con la presenza di icone riconosciute pubblicamente (l’immagine rassicurante, già accettata). Lo spazio pubblico, sovraccarico di elementi omologati, è diventato sempre di più esempio “reale” del potere della comunicazione e prova tangibile che anche il “costruito” non è più un valore da contrapporre alle immagini, ne è, anzi, il suo strumento.

Angelo Masieri | Casa Romanelli | Udine 1951-55 (terminata da Carlo Scarpa e Bruno Morassutti)

Se, alla luce di queste considerazioni, affrontiamo il tema della produzione materiale dell’architettura, l’ideologia zeviana mostra anche qui degli irrimediabili limiti. Nell’epoca della comunicazione, sono stati proprio i teorici del postmoderno opposti a Zevi ad affrontare il tema dei modelli di massa in architettura. I Ducks di Venturi, le architetture cheap del primo Gehry e lo Junkspace di Koolhaas sono stati, tra altri, dei primi tentativi di comprendere un nuovo tipo di scambio economico. Non esiste più l’era della macchina ma quella dei prodotti di consumo superflui e dei bisogni indotti: essi creano una sottocultura popolare e una prassi costruttiva che si autorigenerano attraverso la continua sostituzione di oggetti di mercato che si alternano indifferenti e che sono ripetutamente “imitati” in assenza di qualsiasi memoria. La cultura dell’abitare è stata profondamente minata nella sua firmitas dalla diffusione dei modelli di massa nella produzione edilizia. Non esiste più un’architettura “stabile” ma neanche quotidiana o “ordinaria”. Il fenomeno più importante degli ultimi trent’anni è stato l’espansione sul territorio di una città diffusa non pianificata. Essa è espressione di una cultura popolare individualista, distaccata da quella degli architetti che mescola disinvoltamente elementi mediatici e banalità vernacolari. Tale diffusione dello sprawl suburbano ha comportato il superamento della “città continua” storica e un rifiuto da parte della nuova “cultura popolare” dei modelli abitativi pianificati preferendo uno spontaneismo in progress. La diffusione della cultura unifamiliare ha allineato sempre di più l’architettura a un bene di consumo personalmente acquisibile, servito da una nuova offerta edilizia commerciale che può anche fare a meno della progettazione. Il quotidiano spettacolarizza i suoi monumenti spontanei creando oggetti di consumo con molta più disinvoltura dell’architettura “alta”.

Angelo Masieri | Palazzina Rizzi | Udine 1950-52

Anche nella costruzione vi è stata una diffusione di tecnologie “stratificate”, espressione di una logica commerciale che divide “strutture” da “finiture”, parti grezze da specialistiche, spesso realizzate da imprese diverse. Non esiste più polarizzazione tra tettonica e rivestimento ma un loro totale rimescolamento. La costruzione “tradizionale” si inquina con elementi riprodotti industrialmente (il finto vernacolare), l’High-Tech si apre al consumismo del mercato proponendo componenti effimeri che vengono rinnovati ogni anno. Vi è una totale assenza di gerarchia tra costruzione “ordinaria” ed “eccezionale” in quanto entrambe rinunciano a una concezione olistica preferendone una parcellizzata. La costruzione assume valenze simboliche di affermazione individuale e meno di onestà materiale. Esse si rifanno però a una serie di cliché indotti dal mercato che si ripetono indifferenti e producono oggetti tutti uguali nel perseguire un’ identità posticcia. Che senso ha, in questo scenario, parlare di “natura dei materiali”, “espressività” o di “sincerità” costruttiva”? È forse la costruzione ancora riconducibile a un autore o è un bene (o, meglio, un cliché) rivendibile a tutti?

Angelo Masieri | Villa Bortolotto |Cervignano del Friuli 1950-52

Non si creda che in questa circolazione dei prodotti di mercato, l’appropriatezza costruttiva o una certa tradizione “disciplinare” dell’architettura non trovino posto. L’architettura si è sempre avvalsa della diffusione attraverso immagini e canoni, ma essi fungevano da “matrice” da interpretare secondo esigenze specifiche ed erano “declinati” in situazioni particolari. Oggi si cerca, invece, la traduzione diretta di immagini “generalizzate” nel costruito cercando, semmai, di minimizzare i passaggi tra l’icona e la sua materializzazione. Per quanto esistano più “generi” di architettura, essi sfruttano gli strumenti mediatici di diffusione iconica nello stesso modo e, in ciò, sono meno distanti l’uno dall’altro di quanto appaia. Se non partiamo da questo assunto, il distinguere un atteggiamento progettuale da un altro rischia di diventare una sterile contrapposizione ideologica ed è proprio questo che rende le categorie e gli -ismi (come quelli promossi da Zevi) insostenibili. Non esistono più confini che difendano una presunta “autonomia” dell’architettura dal cattivo reale del consumismo. Nessuno è innocente, tutti impiegano le stesse strategie comunicative. Il problema è, semmai, capire se i progettisti sono consci dei limiti cui è sottoposta la professione di architetto. È, forse, la consapevolezza di come si affronta il processo progettuale nell’era del consumo globale che distingue gli architetti dotati di un senso critico dagli opportunisti del marketing o da coloro che si fanno dominare dai suoi meccanismi senza accorgersene.

Costantino Dardi | Casa Fattori | Cervignano del Friuli 1962

Da queste considerazioni, l’ “Architettura Organica” di Zevi mi sembra una chimera persa nel passato: il suo messaggio, gettato con altri manifesti programmatici nel gorgo della diffusione mediatica, ha rivelato un significato arbitrario appiccicato a posteriori agli edifici, ed è stato travolto dall’uso indiscriminato che ne è stato fatto. Si è ormai perso per strada: illustra tutto e nulla a seconda dell’impiego momentaneo che ne si fa. La pervicace reiterazione di un architettura “eccezionale”, “unica” e “autoriale” da parte dei seguaci di Zevi (penso, tra altri, a Luigi Prestinenza Puglisi o Antonino Saggio ma forse anche all’autore di Not quite Architecture Valerio Paolo Mosco anche se non mi sembra che in tutti i suoi scritti egli sia così…) indica la permanenza di un gruppo di critici di architettura che non vogliono riconoscere al progettista contemporaneo il ruolo di interprete dialettico delle distorsioni del mercato che ho appena descritto. Essi isolano l’architetto nel ruolo dell’artista individuale da immolare sull’altare della creatività e non capiscono che, così facendo, lo riducono a figura da consumare, depotenziando le sue capacità operative.

Costantino Dardi | Casa Vidali | Cervignano del Friuli 1962-66

Le regole del mercato, secondo me, non si cambiano appartandosi in una presunta autonomia della disciplina o nella creatività individuale. Semmai si smontano, rivelandone i meccanismi e mettendone in discussione le premesse. Mi sembra che sia proprio questo quello che cercano di fare Pujatti e soci: dissezionare la sottocultura materiale e insediativa dello sprawl recente e rimontarla in inedite combinazioni che appaiono contemporaneamente famigliari e diverse. Per fare questo, tuttavia, Elasticospa non necessita di una teoria guida ma opera caso per caso, assumendo idee e immagini da impiegare temporaneamente per la loro capacità operativa. Nel fare ciò, non sente il bisogno di un linguaggio architettonico unitario e, infatti, ne adotta diversi: la cifra dello studio è semmai riconoscibile dal grado di manipolazione che attua su di essi. Nel fare questo Elasticospa rifugge la collocazione in un brand riconoscibile e lascia aperta la possibilità di curiosare tra più stilemi senza farsi incasellare in uno. Questo pragmatismo operativo supera a sinistra qualsiasi omologazione in una teoria e mi sembra quindi riduttivo ricondurre il loro lavoro a un’ideologia, tra l’altro storicamente superata, come quella zeviana.

Federico Marconi | Casa Marconi | Partistagno 1970

Se vogliamo parlare di Espressionismo o di Organicismo, di rilettura personale di stilemi internazionali o, semplicemente, di pratica critica, dobbiamo andare a indagare dove Pujatti ha imparato il suo modus operandi. Non sono forse i decostruttivisti californiani da lui assorbiti a SCI-ARC che contano ma la lezione di libertà di Gino Valle, maestro di Pujatti e mio padre di cui cerco anch’io di continuare l’opera in assenza di certezze ereditate. Non cito Gino Valle con alcuna pretesa di paternalismo: ho condiviso in più occasioni con Pujatti la consapevolezza dalla sua influenza ed essa non ha nulla a che fare con la riconoscibilità delle architetture: la prova di questo è la diversità di esiti a cui essa può condurre. C’è ben poco che accomuna apparentemente il lavoro di Elastico a quello dello Studio Valle. La ricerca continua di un dialogo con il luogo, con la costruzione “ordinaria” e con gli assunti funzionali condotta caso per caso è invece affine. Proviene da un’etica civile che rifugge le certezze e approfitta di ogni occasione progettuale per rimettere in discussione il carattere degli edifici, la loro corrispondenza alle figure e alle funzioni cui essi sono solitamente associati per fare in modo che essi interpretino più compiutamente il contesto in cui si collocano. Nel fare ciò, questa pratica progettuale non disdegna di rileggere liberamente linguaggi formali e costruttivi assunti, ne mostra, anzi, l’estensione e la flessibilità.

Federico Marconi | Ospedale di Udine | 1966-77

È il grado di interpretazione che conta: i modelli possono essere assunti acriticamente (come avviene sempre più spesso oggigiorno con l’imitazione delle immagini di massa) o essi possono essere usati per parlare diversamente, per rivelarne i significati nascosti o, forse, per scoprire che non c’è n’è alcuno e che quindi essi, opportunamente decostruiti, possono offrire un commentario sulla condizione di sradicamento che accompagna la contemporaneità. Da questo punto di vista anche l’etichetta di Eclettismo è riduttiva: essa indica una scelta indifferente di linguaggi diversi i quali sono tutti livellati alla condizione di stile formale. Quello che mio padre cercava (e che, penso cerchi anche Pujatti) è, invece, di ritrovare una condizione “denotativa” delle figure architettoniche, una loro capacità di parlare di qualcosa, e non solo “connotativa” di se stesse. Il problema è che, non essendoci un rapporto stabile tra figure e significati, si è costretti a tentare più strade e ci si autocondanna a un nomadismo intellettuale perpetuo. Tuttavia, questo non è necessariamente un male, ma uno stimolo di ricerca continuo.

Gino Valle | Asilo | Fielis 1949

Questa assenza di stabilità deriva probabilmente anche da una condizione provinciale (uso questa parola senza connotati diminutivi) dove si guarda costantemente all’esterno in assenza di certezze consolidate. Penso sia stato questo il motore della creatività di mio padre, partito da una piccola città come Udine, ma anche mio e di Pujatti. Il problema del ritardo della provincia sta nella sua assenza di parole prime, il suo vantaggio nel non dire mai parole ultime, nel rimescolare le immagini prese altrove, nel provare a farle proprie, nel renderle accettabili a un contesto diverso. Operare in un vuoto locale dà, inoltre, il vantaggio di non dover rispettare le regole di omologazione cui sottosta chi lavora nei centri di produzione.

Gino Valle | Casa Quaglia | Sutrio 1953-54

Se tutto questo era un tempo riconducibile a una dialettica tra “centro” e “periferia”, oggi, nell’era della comunicazione globale, essa non ha più senso. Tutti possono essere produttori di significati, assumerli altrove e reinterpretarli in contesti diversi. I pesi e le influenze nelle trasmigrazioni dei linguaggi architettonici sono cambiati, viaggiano in più direzioni in una condizione di grande libertà potenziale ma anche di continua instabilità. Anche l’etichetta di Regionalismo Critico proposta da Kenneth Frampton (a cui si era tentato di ricondurre Gino Valle) può dirsi superata: le singole architetture “provinciali” non si possono più giudicare dal grado con cui declinano i linguaggi internazionali (in quel caso, il Modernismo) mostrandone l’estensione e la flessibilità. Le “scuole” locali che il Regionalismo aveva cercato di isolare (Ticino, Oporto, ecc…) hanno più un valore di vicinanza geografica che di affinità linguistica. Sono gli atteggiamenti dei progettisti che contano o, se vogliamo andar oltre all’autorialità, sono le singole architetture che devono essere analizzate nella loro specificità senza doverle ricondurre ad appartenenze forzate.

Gino Valle | Municipio di Treppo Carnico | 1956-58

La pratica di resistenza di Elasticospa, influenzata dall’individualismo di Gino Valle, è agli antipodi di un atteggiamento ideologico come quello zeviano sia nei confronti dei linguaggi architettonici assunti, sia in relazione ai contesti culturali come l’America. È una sintesi aperta, empirica e operativa che usa le referenze esterne come strumento dialettico per rapportarsi alla realtà. Nel suo continuo spostamento, rifugge anche il ruolo dell’autore e flirta pericolosamente con i linguaggi low del mercato banale che mescola disinvoltamente con quelli high dei canoni architettonici riconosciuti. Anche se usa modalità progettuali riconducibili a quelle preferite da Zevi, lo fa con un atteggiamento dialogico, mai olistico o ideologico.

Gino Valle | Terme di Arta | 1960-64

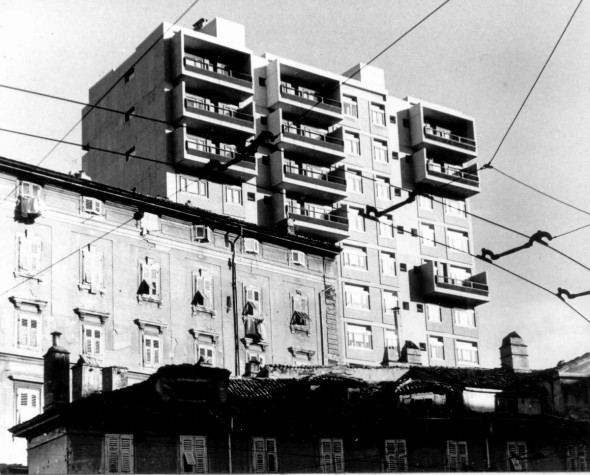

Anche questo ha un punto di tangenza con la vicenda di Gino Valle, la quale è confrontabile storicamente con il momento di massima diffusione dell’Architettura Organica in Italia e dimostra anch’essa una distanza dialettica da Zevi. Vi fu un felice momento all’inizio degli anni Cinquanta a Udine in cui, in piena ricostruzione postbellica, mio padre appena tornato dagli Stati Uniti, condivise interessi e linguaggi con un gruppo di architetti locali orientato internazionalmente. Essi produssero una serie di edifici che declinavano linguaggi wrightiani senza mai assumerli compiutamente e mescolandoli semmai con altre influenze moderniste per rispondere alle nuove esigenze tipologiche della ricostruzione postbellica. L’etichetta di “Organicismo” appare subito insufficiente a comprendere la varietà della scena architettonica udinese di quel tempo. Il punto di partenza dei giovani udinesi non era tanto l’ideologia zeviana ma la lezione di Carlo Scarpa che, attivo a Venezia, influenzerà più o meno direttamente il gruppo con la sua “eterodossia” e il suo gusto per la frammentazione. Vi sono le prime opere di Angelo Masieri (che commissionerà al maestro americano il famoso memorial sul Canal Grande A Venezia prima di morire prematuramente a 31 anni) ricche di frammentazioni neoplastiche, le prove giovanili di mio padre che mescolavano elementi vernacolari e brutalisti, le realizzazioni di Federico Marconi (allievo di Aalto a Helsinki) capaci di dialogare con i luoghi attraverso molteplici stratificazioni materiali e le riletture megastrutturali dell’esperienza Usoniana di Marcello D’Olivo proiettate verso la grande dimensione come nel suo piano urbanistico per Lignano Pineta. A queste figure si possono aggiungere anche Gianni Avon, Paolo Pascolo e, qualche anno più tardi, Costantino Dardi, il quale è sicuramente influenzato da Masieri nelle sue prime opere eseguite nella nativa Cervignano del Friuli. Non c’è qui spazio per una trattazione approfondita di quel momento storico. Bastino le immagini qui raccolte per dimostrarne la vitalità e il ricordo di un articolo di Ernesto Nathan Rogers su “Casabella-Continuità” (leggi: Rogers e non Zevi!) del 1959 che scrisse che Udine non aveva nulla da invidiare alle grandi città come centro di produzione di qualità architettonica.

Gino Valle | Terme di Arta | 1960-64 (interno della pagoda)

Il gruppo di architetti di Udine che ho citato non produsse mai una scuola unitaria e, anzi, con l’andare dei decenni vide i progettisti affrancarsi dall’iniziale infatuazione di Wright e sperimentare successivi linguaggi architettonici. In tutti i casi, le loro elaborazioni architettoniche non si limitarono a un’assunzione stilistica di stilemi desunti dalla scena internazionale, ma videro la loro modificazione al fine di rispondere più compiutamente alla funzione e al luogo, spesso impiegando soluzioni diversissime in lavori paralleli e cercando di superarsi continuamente. Forse l’unica e sola vittima dell’Organicismo fu Marcello D’Olivo, il quale, abbandonata Udine, finirà per lavorare per i dittatori dei paesi in via di sviluppo (Iraq e Senegal) nella costante ricerca di una tabula rasa dove erigere le sue megastrutture Usoniane.

Gino Valle | Torre abitazioni e uffici Vriz | Trieste 1955-57

Nel ricordare quel momento, non sto proponendo un’operazione di nostalgia né cerco di resuscitare nessuno. L’esempio di Udine mi serve per dimostrare che, anche storicamente, vi fu un atteggiamento antidisciplinare e antiautoriale che produsse delle architetture di qualità. Tale approccio era refrattario a ideologie ed etichette e si teneva libero di provare linguaggi diversi. La volontà di esplorare, l’imparare a perdersi nella foresta dei segni architettonici, la loro assunzione circostanziata e, soprattutto, la capacità di nascondersi per evitare le etichette della critica sono i temi che legano quel momento al lavoro di Elasticospa (mio padre diceva “Io sono un indiano con le piume in testa che si nasconde“). La critica italiana, abituata a definire regole, schieramenti e -ismi, non perdonò mai questo gioco a nascondino e bollò mio padre e alcuni dei suoi compagni di giovinezza di eclettismo, incoerenza e mancanza di disciplina. Non comprese come la loro ricerca progettuale era guidata da una sincera curiosità intellettuale e da un dialogo personale con le più importanti personalità internazionali dell’architettura.

Marcello D’Olivo | Il treno | Lignano Pineta 1952-60

D’altra parte, abbandonando Udine e le presunte paternità del lavoro di Elasticospa, non sono poche le realtà provinciali che hanno prodotto nei decenni recenti architetture d’eccellenza operando nel modo che ho descritto. Senza discostarmi molto dal luogo dove abito, mi basta guardare a due realtà confinanti, i vicini di casa di Graz e Lubiana. La prima ha, sin dagli anni Sessanta una potente scuola di architettura che sviluppa la tradizione espressionista centroeuropea con progettisti del calibro di Günther Domenig, Klaus Kada, Volker Giencke, Riegler & Riewe e continua con moltissimi validi giovani; la seconda è stata contrassegnata dalla recente esplosione di una nuova generazione di giovani quarantenni (Bevk-Perovic, Sadar-Vuga, OFIS e altri) che ha proiettato la nuova architettura slovena sul palcoscenico internazionale con edifici di grande presenza visiva. E’ difficile accorpare i diversi atteggiamenti dei progettisti di queste due città in categorizzazioni coerenti ed è, soprattutto, l’esperienza del costruito che testimonia la loro capacità. Chi scrive ha avuto l’opportunità di visitare entrambi i luoghi e conoscerne i progettisti: quello che mi ha più impressionato è stata la loro capacità di rendere accettabile alle istituzioni e al pubblico un’architettura decisamente sperimentale. In specifici contesti come il restauro e il riuso, la scuola di Graz, ad esempio, ha fatto miracoli, riuscendo a fare interagire il nuovo con l’esistente con modalità impensabili nell’Italia dei vincoli incrociati. Questo dimostra come a questi progettisti (come agli udinesi degli anni Cinquanta) interessi poco schierarsi in fazioni o avanguardie, ma molto più interagire con il mondo reale attraverso un architettura “aperta” e processuale.

Marcello D’Olivo | Piano Regolatore di Lignano Pineta | 1953 (foto aerea del tracciato delle strade)

Torniamo al tema iniziale: come parlare dell’atteggiamento progettuale che ho cercato di tracciare senza ricadere in categorie, ideologie o filiazioni? La definizione di Elasticospa come gli “ultimi Zeviani” da parte di Mosco, mi sembra equivoca oltre che vetero-ideologica ma il vero punto è che segnala un reale problema della critica di architettura oggi in Italia. Se i progettisti sono capaci di assumere linguaggi diversi (anche in modo interdisciplinare) e testarli in contesti specifici mettendone in discussione gli assunti, non vedo perché la scrittura di architettura debba rimanere ingessata in categorizzazioni generalistiche che non spiegano nulla e creano appartenenze fittizie. Nell’epoca della comunicazione globale mi sembra più utile l’operazione di selezione, manipolazione e diffusione dei linguaggi fatta dai progettisti stessi. Sono forse loro i veri critici.

Marcello D’Olivo | Showroom Tolazzi | Tricesimo 1954-57

Gli ultimi decenni hanno visto sulla scena internazionale il sorgere di posizioni equidistanti sia da una celebrazione del medialismo tout-court sia da un nostalgico ritorno a un’ “Architettura” permanentemente fondata. Alcune pratiche si muovono oggi in più direzioni parallele, coinvolgendo progetto, promozione comunicativa, costruzione e post-produzione di eventi e manufatti senza priorità di un’azione rispetto a un’altra. È questa una forma di superamento dei confini tra teoria e prassi, tra virtualità e materia, tra messaggio e percezione, che considera un’operatività trasversale. Il progetto di architettura, volutamente incompleto, passa attraverso diverse fasi sia nella traduzione del disegno in forma costruita sia nella presentazione che ne è fatta dopo la messa in uso. Quest’ultima offre immagini molteplici e non è riconducibile a un unico punto di vista in modo da resistere a un consumo immediato. La “deriva” delle idee e la scelta di sintesi incomplete, non è una negazione dei mezzi di comunicazione classici dell’architettura ma la sua proiezione in una condizione che potremmo definire post-mediatica con un termine coniato dalla critica d’arte Rosalind Krauss per descrivere alcune pratiche artistiche recenti. L’architettura, riconosciuta nella sua complessità, non opera in un’unica dimensione significante, ma coesiste in diversi campi ognuno dei quali offre una lettura specifica di un insieme complesso. Non potendo singolarmente offrire una sintesi finale, le forme rappresentative si relazionano dialetticamente le une alle altre. La divisione tra progetto e costruzione diviene relativa; ognuno dei mezzi espressivi è percorso critico ed elaborazione di una parte dell’architettura. Il superamento delle divisioni tra teoria e materializzazione attraverso una comunicazione incompleta ha, tuttavia, potenzialità innovative: l’architetto supera i confini tra “costruttore”, “trattatista” o “progettista che si appropria di figure esistenti” con una pratica in continua dilatazione rispetto alle idee che esprime. Gli stessi elementi linguistici non sono mai disgiunti dalle forme costruttive, ma sono volutamente compromessi da queste con un processo che critica la banale traduzione diretta delle immagini nello spazio pubblico. Se le stesse figure sono ritrovabili in maniera continuamente modificata nelle varie fasi di lavoro e in successivi progetti, l’architettura può forse divenire processo d’indagine aperto che rivela qualcosa di nuovo perché non chiusa in una forma definitiva. È questo un approccio al reale ben diverso da quello che vede la continua sostituzione di oggetti di consumo. L’ambiente subisce ormai successive trasformazioni e può ripresentarsi ogni volta in una versione traslata.

Marcello D’Olivo | Villaggio del Fanciullo | Trieste 1949 (il refettorio)

Penso che, se saprà sfruttare tale mobilità della significazione, l’architettura potrà diventare presenza critica che incide sul reale invece di subirlo. Mi sembra, tuttavia, che questo sia un compito che è stato assunto finora in Italia da figure marginali. Se ho parlato di curiosità provinciali è perché penso che l’irrequietezza delle figure di cui ho parlato (e di Elasticospa) sia stata e possa essere un possibile stimolo al cambiamento. Tuttavia, una teoria che intessa un rapporto dialettico con quest’opera non l’ho ancora vista e non mi sembra che possa operare resuscitando presunte ascendenze di pensiero con figure come Zevi.

Pietro Valle

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Lascia un commento