Sui disegni di Baglivo e non solo

massa critica | valerio paolo mosco

Consiglio di leggere questo saggio critico di Valerio Paolo Mosco, dedicato ai collage architettonici di Carmelo Baglivo, in tandem con quello recentemente pubblicato sul lavoro di Beniamino Servino. Non solo perché, come lo stesso Mosco sottolinea, i disegni dei due architetti sono tra loro complementari. Ma soprattutto perché il presente scritto riconduce le loro ricerche a un fenomeno di più ampio respiro e di grande interesse, al quale Mosco assegna un nome perentorio: nuova architettura disegnata italiana. Non c’è dubbio infatti, e non siamo certo i primi a notarlo, che negli ultimi anni il numero di progettisti italiani che ricorrono al disegno come strumento di ricerca sia aumentato significativamente: una tendenza, questa, che affonda le radici nella storia della nostra cultura architettonica, ma che finora – mi pare – è stata descritta in toni troppo entusiastici da chi ne fa parte, e troppo catastrofici da chi non ne ha colto il valore. Rimandando genealogie, liste di nomi e classifiche a occasioni più adeguate della presente, quello che mi preme qui sottolineare è che questo ritorno alla rappresentazione costituisce, per l’architettura italiana, un fenomeno importante e rischioso allo stesso tempo. Importante, sia perché sta dando forma a una riserva di senso cui la costruzione – a patto di non coglierne unicamente i tratti superficiali – può attingere in maniera prolifica; sia perché la sua natura collettiva è tale da costituire una nuova koinè all’interno della produzione architettonica nostrana: in barba allo sterile solipsismo della maggior parte dei “costruttori”, infatti, i “disegnatori” stanno oggi definendo un loro common ground, ricorrendo – in perfetta sintonia con i tempi in cui viviamo – ai social networks come sistema istantaneo di comunicazione e confronto delle proprie ricerche. Ma anche rischioso, si diceva, sia perché la bellezza di queste immagini tende a far passare inosservato il fatto che molte di esse siano mute – superfluo ricordare che non è sufficiente saper ben disegnare per produrre disegni significativi; sia perché quello dell’autonomia, come è noto, è un cammino irto di insidie che può facilmente condurre all’autocompiacimento grafico e al distacco dalla realtà. Rallegriamoci, dunque, per la nascita di un nuovo discorso comune nella (quasi ovunque) desolata landa dell’architettura italiana. Ma non dimentichiamoci che l’architettura, prima di tutto e alla fine di tutto, è un fatto di costruzione.

Davide Tommaso Ferrando

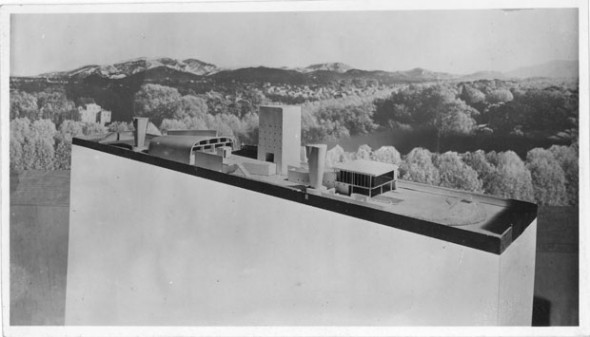

Le Corbusier Unité d’Habitation

Vagando su internet ho trovato un’immagine delle Unité d’Habitation di Le Corbusier. In essa l’edificio è visto di scorcio, dall’alto, ma è quasi totalmente cancellato: di esso rimane soltanto il tetto giardino con i suoi padiglioni. Il risultato di una semplice cancellatura, di un semplice atto grafico, è notevole in quanto fa apparire il senso strutturante il principio delle Unité, ovvero la sovrapposizione di un paesaggio variegato e pittoresco su un impaginato ripetitivo e, nella sua ripetibilità teoricamente infinita, sublime. Non solo; lo svelamento della sovrapposizione attraverso la cancellazione di una parte dell’immagine dimostra per estensione anche quel procedere dialettico, quel muoversi sempre in bilico tra gli opposti, tra rigore e libertà, tra sublime e pittoresco, tra apollineo e dionisiaco, che, come giustamente scriveva Jencks, innerva tutta l’azione figurativa di Le Corbusier.

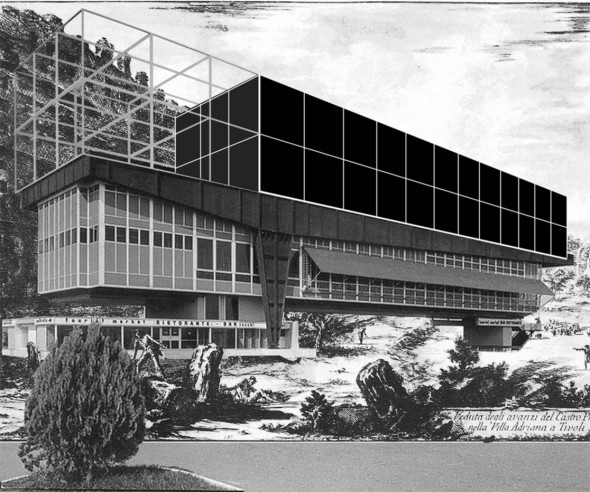

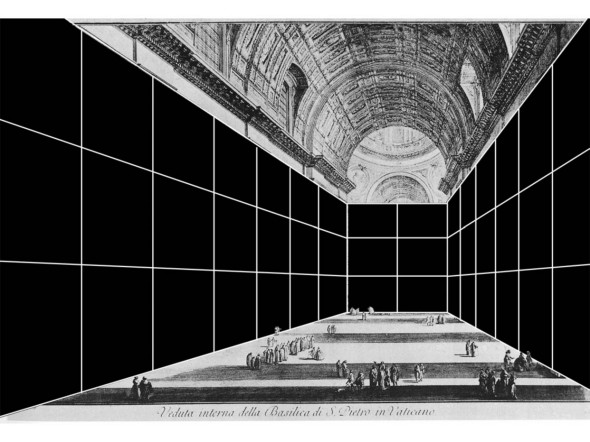

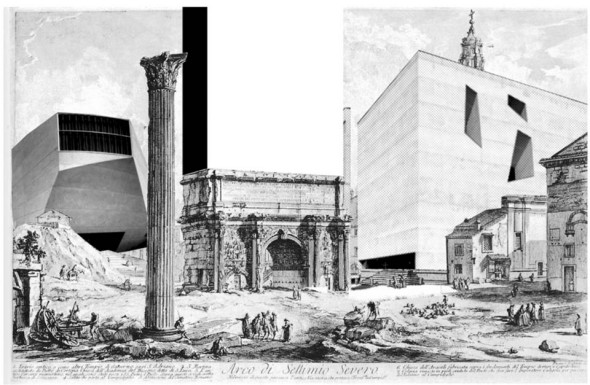

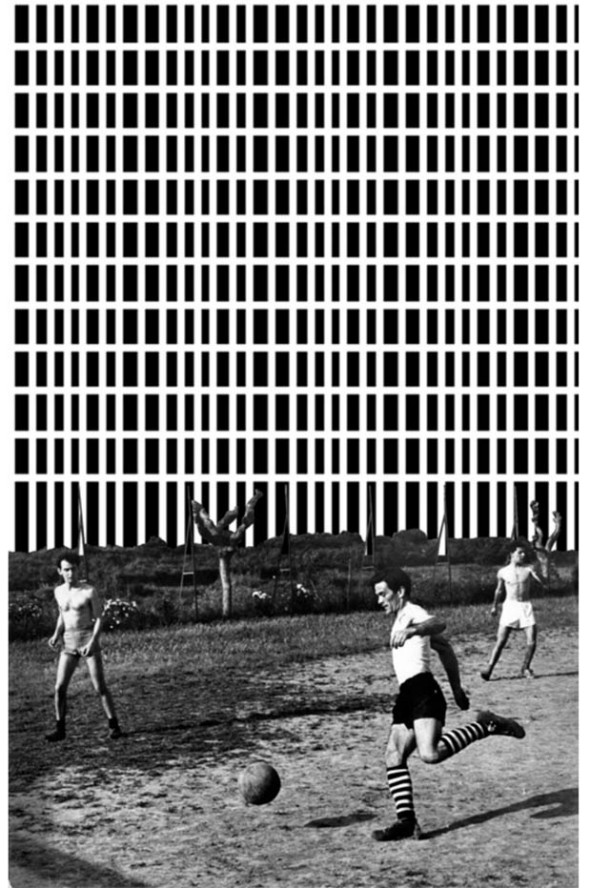

La manipolazione grafica quindi a servizio dell’apparire del senso delle immagini, un procedere assimilabile a quello ad absurdum della logica: è questo il metodo seguito da Baglivo nei suoi espressivi collage. Essi si presentano come complementari rispetto a quelli di Servino: se in questi ultimi il pittorico con il suo sfumato gioca un ruolo rilevante, dando la sensazione che gli oggetti inseriti vogliano amalgamarsi con ciò che li circonda, in quelli di Baglivo il contrasto imposto dall’innesto è perentorio: i contorni sono marcati fino all’irrealtà, lo schema si sostituisce alla sua descrizione e l’atmosfera naturalista scompare, lasciando il posto ad una sintesi concettuale estrema, ottenuta con delle vere e proprie gag dove le figure si clonano all’infinito, si innescano e si sovrappongono su altre o in parte scompaiono.

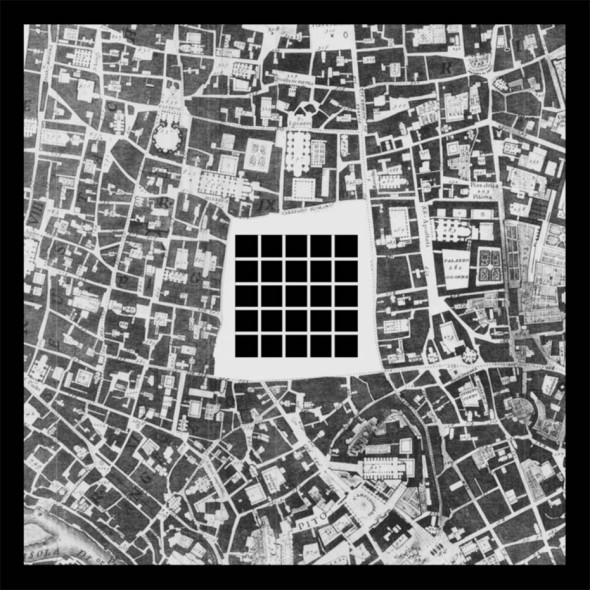

Potenziare la città

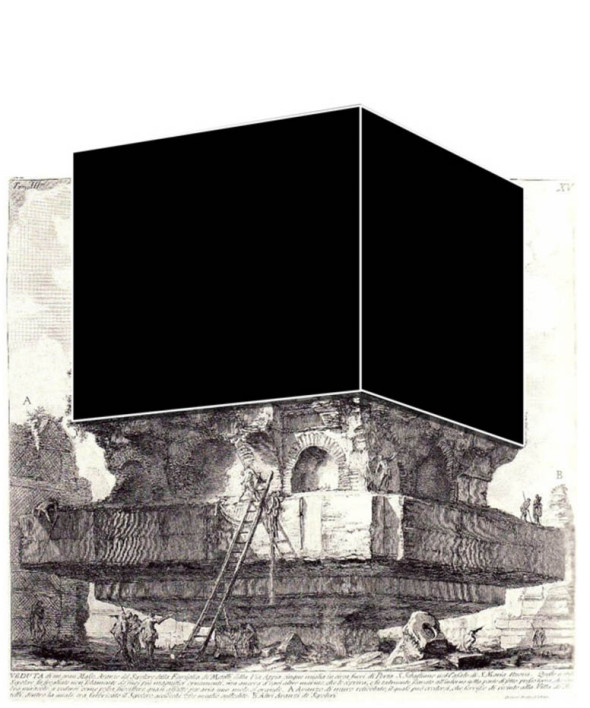

Non è un caso quindi che spesso Baglivo cancelli completamente parte degli sfondi, quasi volesse radicalizzare il senso di ciò che appare escludendo del tutto gli elementi secondari, nell’ipotesi che l’immagine (e con essa il progetto) possa essere costituita dai soli elementi principali. In generale ciò che si impone nei collage di Baglivo è una monumentalità intesa come apparizione dell’architettura al di là dei suoi significati.

Dalla mostra Energy al Maxxi

Si ha infatti impressione che Baglivo ci voglia dire che il discorso sull’architettura deve necessariamente partire dalla stessa, o meglio dalla sua apparizione il più possibile primigenia ed elementare, come tale non ancora inquinata dalle evocazioni che la stessa può ispirare. Per Baglivo che si tratti di una stampa di Piranesi o un fotogramma di un vecchio cult movie, l’approccio, e con esso il significato del gesto, non cambia: i monumenti sono tali in quanto semplicemente risultano così alla percezione.

Siamo dunque nel campo del gioco semantico al limite della tautologia; viene allora in mente la Gestalt, Rudolf Arnheim, o il Gombrich di Arte e illusione ma ancor di più viene in mente il Monumento continuo e gli Istogrammi di architettura di Superstudio. Un sapore molto anni ’60 e ’70 quindi, ma è solo un impressione.

Monumento-museo

Il punto in questione è significativo. Negli anni ’70 Filiberto Menna dava alle stampe un libro perfettamente inscritto negli anni della sua pubblicazione: La linea analitica dell’arte moderna.La tesi era che l’iconoclastia astratta che, specialmente dopo gli anni ’50, aveva importato dallo strutturalismo la tesi secondo la quale il significante è più importante del significato, avrebbe attraverso il suo metodo “scientifico” portato a compimento il progetto delle avanguardie. L’opera d’arte quindi si sarebbe dovuta strutturare secondo un processo logico analitico che, parafrasando il titolo di un libro di Costantino Dardi, avrebbe dovuto procedere dal semplice, al lineare per giungere al complesso. Questa linea analitica si sarebbe dovuta opporre a quella sintetica che di sua natura tende a celare, o rendere meno espressiva, la struttura compositiva per evidenziarne il senso. Il tutto acquistava all’epoca i toni di un contrasto ideologico: da un lato la pretesa della scientificità di stampo marxista, dall’altro invece l’immagine evocativa e persino romantica, se non idealista. Galvano della Volpe versus Benedetto Croce quindi, un contrasto di cui oggi abbiamo dimenticato o che se non altro è molto meno significativo di trent’ani fa.

Intrusioni-estrusioni

Lo dimostrano i collage di Baglivo, il cui linguaggio, sebbene appaia evocare la linea analitica, di fatto non la rispetta. Quelle di Baglivo sono infatti immagini sintetiche: esse non nascono da un procedimento lineare e deduttivo, da un procedere dalla grammatica alla sintassi, ma da una illuminazione, da un gesto.

Memoria

Ultimamente in una sua conferenza Pier Vittorio Aureli ammetteva candidamente che nel lavoro del suo gruppo Dogma l’immagine è molto importante, fino al punto che molte volte la stessa anticipa il concetto. Anche Aureli quindi, come Baglivo, sebbene evochi un apparato iconografico che ricorda gli anni ’70 di fatto lo nega, o se non altro si muove in un ambito in cui analiticità e sintesi si ibridano a vicenda.

Essere radicali

A ben vedere è proprio questa ibridazione uno dei caratteri salienti della nuova architettura disegnata italiana; una tendenza che tiene insieme, pur nelle differenze, Dogma, Baukuh e in generale coloro i quali si muovono all’interno della rivista San Rocco. Il loro lavoro appare un’operazione di ricucitura delle due diverse anime; essi infatti prendendo dalla linea analitica l’anonimia del linguaggio, la genericità delle sue componenti e la capacità di configurare sfondi, mentre invece da quella sintetica prendono proprio quella sinteticità che i linguaggi contemporanei devono ispirare per appartenere al proprio tempo e non ricadere nella ridondanza intellettuale di un’epoca ormai passata.

Case a schiera su più livelli

C’è poi un altro aspetto a mio avviso essenziale per comprendere i collage di Baglivo, e più che altro come essi si relazionano al dibattito in corso. Una sera parlando con lui gli dicevo che a mio avviso le sue visioni dimostravano ormai una distanza definitiva, se non una rottura, nei confronti del modernismo degli ultimi venti anni. Baglivo mi ha contraddetto con un “no, il mio lavoro non lo nega, caso mai lo completa”. Riflettendoci aveva ragione.

Disegno dello spazio pubblico

Esiste una chiara linea continuativa con un passato prossimo ancora attuale, ma il lavoro di Baglivo lo chiarisce, imponendogli una scelta in passato elusa. Convivevano infatti all’epoca, in una koinè dai confini indefinibili, opere minimali, tutto sfondo, come ad esempio il Museo di Monaco di Herzog & de Meuron o quelle di Chipperfield con la prestazionalità plastica di Van Berkel o della Hadid. In Italia Fuksas, sicuramente il maggior rappresentante di quella nuova ondata, persino riuniva in sé le due anime realizzando negli stessi anni il composto e flemmatico edificio della Ferrari (una delle sue migliori opere) e le futuribili e ridondanti bolle, tutto blog design, della Nardini. Era quindi un modernismo che appariva come un Giano bifronte irrisolto, e questa irresoluzione, alimentata da una latitanza critica desolante, è andata erodendo la sua carica propulsiva.

Città porosa

Nei lavori grafici di Baglivo, come nell’ottima ultima produzione di Ian+ (Baglivo, Galofaro e Manna), la dicotomia è risolta a favore della prima ipotesi, ovvero con la scelta di un linguaggio tendente alla elementarità anonima d’insieme e costruito sulla ripetizione iterata, caratteri capaci di produrre edifici assimilabili alle infrastrutture, eloquenti ma muti e di sfondo. C’è una ragione che sottende a questa scelta di campo. Per Baglivo, come per altri (ovvero i migliori) l’architettura deve tornare ad essere, dopo anni in cui si è pensato che bastassero gli edifici prestazionali, architettura della città, ovvero architettura della collettività, per cui asservita al compito di configurare sfondi. Ciò spiega il riduzionismo ed il rigore del linguaggio ed il suo ieratico apparire scenografico. E’ un appello orgoglioso quindi quello di Baglivo per una rinata venustas collettiva, per tornare a procedere, come auspicava Benedetto Croce, dall’alto verso il basso e mai al contrario.

Valerio Paolo Mosco

(Settembre 2013)

> leggi l’articolo in versione stampabile PDF

Related Posts

Una risposta a “Sui disegni di Baglivo e non solo”

Lascia un commento Annulla risposta

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Valerio Mosco è lucido come al solito. Il suo testo sottolinea, anzi anticipa il pensiero dei tanti che avevano visto in quel collage sull’autogril l’unico vero momento di riflessione di tutta la mostra Energy. Condivido anche la prefazione: l’idea che il disegno (in quanto mezzo) possa costituire il “common ground” che Deavid Chipperfield non è riuscito a trovare, è un desiderio di tanti.