Oltre il linguaggio

massa critica | davide tommaso ferrando

1. Scenografie fragili

Il 29 ottobre 2010 la Kent State University di Firenze ha organizzato una giornata di lavoro interamente dedicata a Torino, alla quale ho partecipato insieme a tanti e diversi attori delle trasformazioni cui la città si sta sottoponendo da più di quindici anni. I contributi offerti dall’eterogeneo gruppo di specialisti interpellati da Marco Brizzi e Mauro Sabini hanno costruito, per la prima volta, una narrazione tutt’altro che lineare delle recenti metamorfosi fisiche e culturali del capoluogo piemontese, in cui aspetti inediti e contraddittori si affiancano finalmente alla rassicurante atmosfera agiografica delle tante laudationes urbis che hanno monopolizzato l’apparato comunicativo della città fin dai tempi dalla candidatura ai Giochi Olimpici Invernali del 2006. Di alcuni di questi aspetti raramente affrontati in passato, emersi a volte esplicitamente e a volte implicitamente all’interno del forum di ottobre 2010, ritengo importante fare tesoro, per provare a comprendere più a fondo le attuali dinamiche della non rosea situazione dell’architettura torinese.

È infatti mia intenzione soffermarmi, con questo breve testo, su uno dei temi – a mio parere – più critici ed attuali, tra quelli emersi all’interno della kermesse fiorentina: quello cioè della palese difficoltà con cui negli ultimi anni l’architettura di qualità è riuscita ad inserirsi nelle più e meno grandi occasioni di trasformazione dell’area metropolitana torinese. Non è questa un’osservazione inedita: gli interventi di Carlo Olmo e Pierre Alain Croset all’interno del forum fiorentino hanno infatti denunciato apertamente, da un lato, l’esistenza di una ristretta élite di imprese edili che gestisce, in associazione con pochi studi di architettura, la trasformazione della maggior parte del territorio comunale e, dall’altro, il triste anonimato che caratterizza la maggior parte degli esiti architettonici di tali partnership.

Per provare a comprendere le cause di una – apparentemente diffusa – assenza di qualità nella maggior parte della produzione architettonica torinese, bisognerà prima di tutto considerare – anche se può sembrare un’ovvietà – come la maggior parte dei progetti che hanno trasformato in maniera consistente il volto della città negli ultimi anni siano stati firmati da architetti formatisi, accademicamente e/o professionalmente, all’interno del medesimo ambiente culturale della città subalpina. Ma non tutti. Esiste infatti una minor quota di opere che sono state affidate a professionisti esterni “di alto calibro”, la cui realizzazione è strettamente legata alla rappresentazione di alcune delle fasi più importanti del processo – tuttora in atto – di transizione della città da “one-company town” a “città post-industriale”.

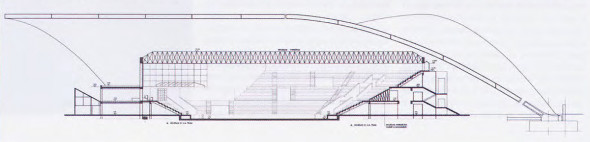

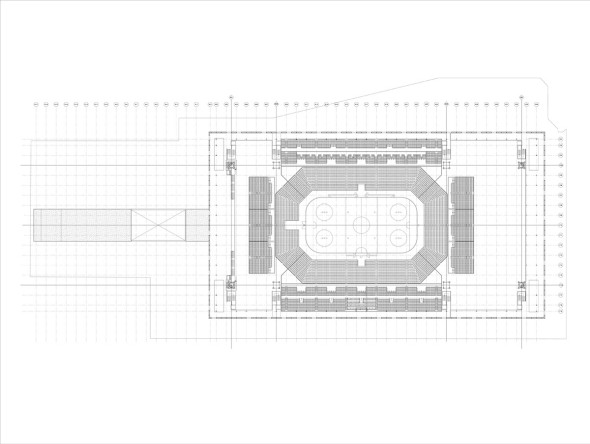

Sebbene i nomi degli architetti coinvolti in queste operazioni siano quelli delle grandi “star” del panorama internazionale (per citare i più noti: Renzo Piano, Gae Aulenti, Norman Foster, Massimiliano Fuksas, Cino Zucchi, 5+1 AA, Mario Bellini, Vittorio Gregotti, Mario Botta, Claudio Silvestrin, AREP e Arata Isozaki), la maggior parte delle loro opere denuncia in realtà un approccio curiosamente “distratto” alla progettazione: nei confronti delle istanze sollevate dai contesti storici in cui si inseriscono (come nel caso del discusso recupero del Palavela da parte di Gae Aulenti, i cui nuovi volumi destinati ad ospitare lo stadio del pattinaggio durante le Olimpiadi mal dialogano con lo spazio racchiuso dalla sottile membrana progettata da Levi e Rigotti); nel controllo della qualità del progetto in fase realizzativa (come nel caso del Palasport olimpico di Arata Isozaki, la cui flessibilità era legata alla presenza di strutture mobili realizzate però soltanto in parte); o ancora, nella stessa coerenza interna della soluzione architettonica adottata (come nel caso del padiglione dell’abbigliamento di Massimiliano Fuksas, costruito senza una destinazione d’uso precisa e ridondante in certi suoi aspetti progettuali, oltre che mal realizzato).

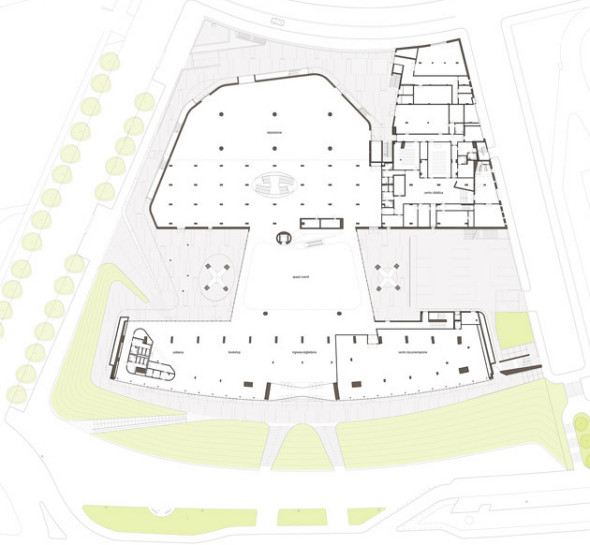

È in questo senso paradigmatico il caso del progetto di ampliamento del Museo dell’Automobile «Biscaretti di Ruffia» dello studio Zucchi Architetti, risultato vincitore di un concorso privato indetto nel 2005, è stato portato a termine in associazione (per la parte espositiva) con l’architetto francese François Confino, già autore dell’allestimento del Museo del Cinema all’interno della Mole Antonelliana. Il progetto vincitore reinterpretava in chiave contemporanea l’edificio esistente, progettato da Amedeo Albertini alla fine degli anni cinquanta, predisponendo un apparato di spazi pubblici, interni ed esterni all’edificio, che ampliava le modalità e gli orari di funzionamento del complesso museale, ed unificava linguisticamente tutto l’intervento attraverso un sinuoso diaframma in vetro serigrafato, vera cifra stilistica del progetto, che partendo dai nuovi volumi abbracciava lateralmente la sede storica del museo.

© DTF

Sostanziali, però, sono le differenze tra il progetto premiato e quello infine realizzato, nel quale non è più possibile trovare alcuni degli aspetti architettonici che influenzarono positivamente il giudizio finale della giuria: gli ambienti espositivi, per esempio, hanno perso ogni contatto con il grande patio centrale (uno spazio coperto di 1000 mq, pensato come il nucleo pulsante del museo, oggi salone in affitto per «premiazioni, presentazioni, concerti, cene di gala, sfilate di moda, rappresentazioni teatrali…»); in secondo luogo, all’interessante soluzione angolare adottata per l’ingresso, che svuotava parte del piano interrato per creare un nuovo portico e spezzava «la simmetria dei percorsi esterni in favore di un più forte rapporto con il largo Unità d’Italia», si è poi preferita una più rassicurante disposizione centrale dell’entrata del museo, assiale rispetto all’edificio originale di Amedeo Albertini, confermandone così l’impianto simmetrico; infine, il gioco di terrazze esterne «aperte alla città per diverse attività culturali e ricreative» (uno degli elementi «cardine» del progetto) si è visto sostituire da una sorta di ballatoio semi-pubblico recintato e di difficile utilizzo, ben diverso dal «luogo vivace ed estroverso» che il progetto originale avrebbe voluto regalare alla città.

Ma la nota più dolente di tutto il progetto è, a mio parere, la sua “traboccante” scenograficità. Utilizzo qui il termine “traboccante” a proposito dato che, sebbene qualsiasi architettura inserita all’interno di un contesto urbano faccia parte di una scena, e sebbene gli ambienti di un percorso museale disegnino spesso, nel loro succedersi lineare, una sequenza di scene, è tuttavia necessario che le considerazioni percettive e scenografiche, che accompagnano normalmente il processo progettuale, non prendano il sopravvento rispetto alle esigenze di verità e necessità dell’opera architettonica, per evitare che quest’ultima si dissolva, come sempre più spesso accade (e non solo a Torino), nell’allestimento ingegnerizzato di indifferenti apparati superficiali da “pseudo-Las Vegas”.

© DTF

Nel caso del doppio progetto Zucchi-Confino (incomprensibilmente vincitore del Premio Nazionale IN/ARCH-ANCE per un intervento di nuova costruzione, trattandosi di un ampliamento), la schizofrenica indifferenza tra spazio interno ed involucro esterno, già rilevata da Rem Koolhaas nei grattacieli di New York, è portata alla sua espressione più compiuta, dato che tanto la sinuosa pelle in vetro trattato che cinge le superfici esterne del museo, quanto gli allestimenti disneyani che accompagnano i visitatori lungo il percorso espositivo, non solo rifiutano di relazionarsi linguisticamente tra di loro, ma giungono addirittura a mettere in dubbio la loro stessa condizione di “architettura”. Nettamente separata dalle vere e proprie pareti perimetrali dell’edificio, la grande superficie vetrata non svolge alcun ruolo, nell’economia del progetto, se non quello di ospitare quattro scale di sicurezza, arrivando infine a suggerire, attraverso un gioco di finte finestre che interrompono la continuità della pelle serigrafata proiettando sui propri schermi opalini le sagome/simulacro di automobili fantasma, una relazione (in realtà inesistente) tra gli spazi interni ed esterni dell’edificio. Le scure tonalità della macchina teatrale di Confino, infine, nascondono letteralmente i volumi architettonici che ospitano la collezione museale, per mettere in scena il proprio onirico spettacolo in totale autonomia, arrivando perfino a celare alcuni degli elementi più notevoli del progetto di Albertini, come la grande trave convessa in ferro del peso di sessanta tonnellate, che regge e definisce la particolare forma del corpo principale dell’edificio, e le lunghe aperture orizzontali al primo e secondo piano che offrivano una volta, ma ora non più, una calibrata vista della collina torinese.

© DTF

Pur con le contraddizioni che ho provato ad elencare, principalmente dovute a cambi di rotta in itinere rispetto ad una felice idea originale, quello del Museo dell’Automobile è un progetto importante per Torino, che parla senza remore il linguaggio del contemporaneo ed ha il merito di riconsegnare alla città una collezione museale di rilievo internazionale, che negli ultimi decenni non era più riuscita a trovare una collocazione adeguata all’interno dell’offerta culturale del capoluogo piemontese, costituendo così un tassello significativo – senza dubbio uno dei migliori – nel mosaico dei recenti interventi di ridisegno del tessuto urbano della città. Sono questi due temi, quello della scelta linguistica e della relazione tra architettura e città, che giocano un ruolo-chiave all’interno di questa mia indagine sulle ragioni dell’apparente disequilibrio tra quantità e qualità delle trasformazioni architettoniche di Torino, e che mi converrà a questo punto approfondire per poter finalmente formulare una ipotesi in grado, anche se solo parzialmente, di dare ragione di tale problematico fenomeno.

2. La politica dell’inclusione

Durante il suo intervento all’interno del forum fiorentino, Carlo Olmo ha parlato di «caso studio» ed «esperienza contraddittoria» per indicare il perdurare di una tendenza, da parte di un certo gruppo di studi di architettura con base in Torino e Piemonte, a privilegiare ragionamenti progettuali che si pongano a salvaguardia di determinati valori (prevalentemente già prodotti dall’officina teorica di Gabetti ed Isola) che possiamo sinteticamente raccogliere all’interno del concetto di “regionalismo”. Questa predilezione per temi come quelli del genius loci, del rapporto tra architettura e paesaggio e del rispetto delle forme e dei materiali della tradizione, risulta in effetti tanto più interessante quanto più si inserisce all’interno del confuso panorama architettonico contemporaneo, rispetto al quale gli esempi più elaborati di questo approccio progettuale si stagliano come veri modelli di architettura “altra” perchè volutamente fuori moda, tesa cioè verso un passato carico di significati, ma che ormai non c’è più.

Sarebbe facilmente dimostrabile come negli ultimi anni tutto il discorso sull’architettura torinese e piemontese si sia prevalentemente sviluppato all’interno di una dicotomia, non ancora risolta, tra un gruppo di studi “conservatori” di una tradizione dotata di solide basi e le più o meno giovani generazioni di “sperimentatori” alla ricerca di nuove vie d’uscita per la pratica architettonica. Volendo servire un’immagine caricaturale di questa – da noi – ben conosciuta situazione, si potrebbe affermare che mentre gli uni recriminano agli altri di produrre architettura formalista e superficiale, questi ultimi accusano i primi di esser ancorati a posizioni superate e dogmatiche che non hanno il coraggio di mettere in discussione. Un’analisi il più possibile “critica ed oggettiva” degli esiti architettonici ottenuti negli ultimi anni, da entrambe le parti della barricata, ci mette però in guardia dall’esprimere giudizi affrettati, rivelando invece – col senno di poi – come vi siano problemi ben più importanti da affrontare, oggi, rispetto alla già consumata questione del linguaggio alla quale, probabilmente, si è data ultimamente troppa importanza.

Un prodotto recente della tensione bipolare appena descritta è senza dubbio l’itinerario dell’architettura piemontese pubblicato sul numero 238 di “Ottagono” (2011), curato da Elisa Montalti in collaborazione con il Dipartimento di Progettazione del Politecnico di Torino e l’Urban Center Metropolitano: un articolo di grande interesse, nell’ottica di questa indagine, perchè rappresentativo di un modo specifico di pensare e giudicare l’architettura che, al di là delle scelte di linguaggio, affonda le proprie radici all’interno di una parte importante dell’attuale cultura architettonica torinese e piemontese, influenzandone tanto le logiche comunicative quanto quelle progettuali.

L’articolo si organizza in due sezioni principali, ciascuna delle quali è introdotta da un testo analitico firmato (per conto dell’allora DIPRADI – il Dipartimento di Progettazione architettonica e di Disegno Industruale del Politecnico di Torino) da Roberto Dini, Andrea Delpiano, Francesca Camorali e Paolo Antonelli (questi ultimi due, inoltre, membri dello staff dell’Urban Center Metropolitano all’interno della Struttura Accompagnamento Progetti, il cui responsabile, Antonio De Rossi, è a sua volta professore ordinario del DIPRADI). La prima sezione illustra una selezione di ventitré progetti realizzati in Torino e Piemonte dal 2002 ad oggi, la maggior parte dei quali si trova all’interno dell’Area Metropolitana torinese (quattordici) o nella provincia di Cuneo (sei). Nella seconda sezione sono invece presentati i profili di quindici studi di architettura, di cui tredici con sede a Torino (Isolarchitetti, Pietro Derossi, De Ferrari Architetti, Luciano Pia, Studio Granma, Benedetto Camerana, Negozio Blu, Baietto Battiato Bianco, Picco Architetti, MARC, Archicura, Avventura Urbana, Frlan + Jansen) e due con sede a Cuneo (Bruna e Mellano, Studio Kuadra).

L’affresco fornito da «Ottagono» ha il grande pregio di restituire con accuratezza il dinamismo di una regione, e soprattutto di una città, che negli ultimi anni è riuscita a ricostruirsi, costruendo, effettivamente, molto. Non bisogna però confondere la rilevanza sociale, economica o culturale di una determinata operazione immobiliare, con la rilevanza architettonica dell’edificio o degli edifici risultanti dall’operazione stessa. Se una selezione di opere deve, comunque, basarsi su criteri interni alla disciplina architettonica, è – ad uno sguardo distratto – difficile comprendere le ragioni che hanno portato i curatori dell’itinerario ad includere nella loro selezione alcune opere e, al contrario, ad escluderne altre. Il fatto è che, in realtà, l’articolo sembra essere organizzato secondo un sistema implicito di tematiche: un sistema fondato su alcuni concetti trasversali che, oltre ad essere più volte utilizzati all’interno dei testi introduttivi, si possono facilmente ritrovare nella maggioranza dei progetti pubblicati, consentendoci così di definire, per induzione, l’insieme dei criteri che ne hanno indirizzato il processo di selezione.

Sono questi, da un lato, i temi della «specificità locale» e del «contesto», della «valorizzazione dei paesaggi costruiti» e del «paesaggio come risorsa», delle «figure costruttive storiche» e delle «matrici di lunga durata»: tutti concetti che derivano da quella che ho precedentemente chiamato «l’officina teorica» di Gabetti ed Isola; ma sono anche, dall’altro, i temi del «riuso del patrimonio industriale», della «riqualificazione dello spazio pubblico», della «architettura sociale» e della «dimensione collettiva del fare architettura»: concetti non estranei aigli sforzi di democratizzazione dei processi di trasformazione del territorio, e di tutela del patrimonio industriale, portati avanti dall’Urban Center Metropolitano.

Il fatto che i curatori dell’articolo abbiano probabilmente adottato, come principali criteri di selezione dei progetti, un insieme di concetti strettamente legati all’ambiente culturale nato dagli scambi osmotici tra Urban Center Metropolitano e DIPRADI, che si trovano però alla “periferia”, e non al “centro” della disciplina architettonica, è un dato tutt’altro che irrilevante, perchè fa si che all’interno dell’itinerario alberghi, tra le righe, una doppia criticità che è necessario far emergere: perchè esclude, in primo luogo, alcune – seppur rilevanti – esperienze progettuali, non potendo ritrovare in esse nessuna delle categorie scelte per la tematizzazione dell’itinerario; e perchè include, siccome rispondenti alle dinamiche messe in luce dalla narrazione globale, una serie di manufatti sui quali sarebbe, invece, necessario esprimere un giudizio critico per metterne in luce, con chiarezza e lucidità, non solo le virtuosità ma anche gli errori.

© DTF

Mi riferisco, ad esempio, alla relazione indifferente tra materiali, forme e tecniche nei nuovi volumi del Centro del Design di Isolarchitetti, alla già lamentata schizofrenia scenografica del Museo dell’Automobile di Cino Zucchi, al confuso formalismo di facciata dell’edificio residenziale di Labdia, alle indecisioni planimetriche della Città della Conciliazione di ATC Projet.to e Politecnico di Torino/DIPRADI, e all’enigmatica finta ristrutturazione di Luciano Pia, tutti a Torino. Mentre nel primo caso ci troviamo di fronte ad una parziale elisione di contenuti, probabilmente dovuta all’inevitabile necessità dei curatori di adottare uno specifico punto di vista per poter narrare l’argomento scelto, nel secondo caso la situazione si presenta, a mio parere, più grave.

3. Senza teoria

La percezione che gli architetti hanno della propria disciplina dipende in grandissima parte da quanto, su di essa, viene scritto o taciuto. Una volta realizzati, i manufatti si prestano allo sguardo di chi l’architettura, oltre che viverla, la studia, progetta e costruisce, non solo per destare meraviglia, ma soprattutto perchè possa essere contemplata (theorein), compresa ed infine riutilizzata nei processi progettuali che la seguiranno. Le architetture creano precedenti, ed il compito della critica è quello di separare i precedenti che sono virtuosi da quelli che non lo sono, per fare in modo che i primi possano continuare a riprodursi, ed i secondi escano dal gioco. In questa quotidiana battaglia per la conservazione ed il rinnovamento della disciplina dell’architettura, le parole combattono in prima linea, perchè hanno la grande responsabilità di dare una forma pensabile alle idee: l’architettura, come scrisse Le Corbusier, è prima di tutto una concezione della mente.

Le parole utilizzate (e quelle non utilizzate) all’interno dell’itinerario di “Ottagono” rispecchiano fedelmente l’attenzione che una parte importante dell’attuale cultura architettonica torinese riserva a tematiche che, pur facendo parte della popolosissima “periferia” della disciplina dell’architettura, vengono spesso elevate a principale criterio di giudizio delle opere realizzate in città e provincia e, di conseguenza, altrettanto spesso adottate come principale strumento per la loro progettazione. Come risultato, la possibilità di pensare e produrre architettura resta, soprattutto nelle mani dei meno capaci, intrappolata in una immobile costellazione di logiche trasversali (il rapporto con la tradizione, il rapporto con il paesaggio etc…), la cui ideologizzazione da parte dell’accademia ha infine spinto la maggior parte degli architetti delle ultime generazioni a posizionarsi dalla parte della loro silenziosa accettazione o da quella del loro assiomatico rifiuto. La conseguenza più evidente di questo processo “politico” è che negli ultimi anni, all’interno della cultura torinese, l’idea dell’architettura come pratica interdisciplinare del costruire è andata inesorabilmente perdendosi.

Credo dunque che le ragioni della situazione di complessiva impasse, che sta oggi vivendo l’architettura torinese, debbano essere prima di tutto ricercate all’interno di una mancata capacità, da parte dei diversi organismi che l’architettura, in Torino, la insegnano, la promuovono e la comunicano, di produrre, negli ultimi decenni, narrazioni in grado di rinnovare quella forte tensione culturale che, fino alla prima metà degli anni ottanta, era ancora tangibilmente presente nel dibattito della nostra città. In particolare, per quanto riguarda la Facoltà di Architettura di Torino, il vuoto di pensiero che è seguito alla scomparsa di Roberto Gabetti nel 2000, non è più stato colmato da una figura in grado di assumere, sostenere e tramandare posizioni teoriche altrettanto forti e consapevoli: trovandosi così l’ateneo torinese, undici anni più tardi, a dover correre ai ripari di fronte alla problematica mancanza di una identità propria e riconoscibile.

È infatti nell’ottica della ricerca di una nuova identità che vanno interpretate le energie convogliate nel primo Open Space Technology del Politecnico di Torino (2011): una giornata di lavoro in cui quattordici gruppi, tra studenti e docenti, hanno sollevato ed affrontato temi importanti come per esempio quello del futuro della ricerca, del rapporto tra insegnamento e professione e del «perchè uno studente o un docente dovrebbero scegliere Torino». È tuttavia significativo che, all’interno di questo forum operativo, non si sia mai affrontato il tema della reintroduzione dell’insegnamento della teoria e della critica architettonica come parti strutturali dell’offerta formativa dell’ateneo: cattedre, queste, inspiegabilmente assenti dal piano di studi torinese, ma chiaramente imprescindibili nell’ottica della formazione di un nuovo pensiero condiviso sull’architettura.

Come ulteriore campanello d’allarme, bisognerà infine considerare come, da oltre un decennio, la Facoltà di Architettura di Torino non riesca più (salvo eccezioni) a formare giovani architetti ai quali legare fin da subito opere acerbe ma di valore, nell’attesa di una loro progressiva maturazione. Se escludiamo pochi e specifici casi di laureandi e giovanissimi professionisti il cui calibro è però ancora tutto da calcolare nell’ottica di una necessaria sedimentazione di teorie e pratiche che annullino gli effetti di – a volte esasperati – grafismi e formalismi, il futuro che ci aspetta è, alla data di oggi, plumbeo. Così non era a Torino, poco più di dieci anni fa, quando la generazione di studenti laureatisi tra la metà e la fine degli anni Novanta seppe dare vita a un network di giovani realtà professionali (più e meno) interessanti. Una generazione che, questa è la mia ipotesi, a differenza di quella successiva ha avuto la possibilità di confrontarsi direttamente con un forte pensiero teorico, allora incarnato nelle figure di Roberto Gabetti, Emanuele Levi-Montalcini, Carlo Olmo e (per poco tempo) Daniele Vitale, la cui attività di docenza non può non aver lasciato profonde tracce nelle loro successive operazioni di messa in discussione e superamento dello stesso.

© Václav Sédy

L’esperienza torinese ci insegna che quella del “regionalismo” è una scelta che può ancora essere espressa coerentemente, una volta che si sia assunta la responsabilità di tale presa di posizione, come dimostrano ad esempio le opere di urbanizzazione del P.I.P. di Collegno di Bruna e Mellano; che il riferimento a forme e tecniche della tradizione può essere, senza remore, materiale per architetture tutt’altro che nostalgiche, come nel caso dell’intervento residenziale “Brickolage” di Elasticospa; che l’attivazione di scambi creativi tra architettura, territorio e paesaggio è una delle possibili variabili, e non una necessaria costante, dell’architettura di qualità torinese e piemontese (e non solo). Allo stesso tempo, però, tale esperienza ci mette in guardia contro la diffusa superficialità di molti dei processi progettuali che sono intervenuti, soprattutto negli ultimi anni, nelle operazioni di trasformazione del territorio e del paesaggio del capoluogo sabaudo: sia che fossero schierati dalla parte di un regionalismo sempre più spesso ridotto a un vuoto vocabolario di forme, sia che fossero tesi verso una dichiarazione di contemporaneità di cui hanno soltanto scimmiottato l’immagine. Ci ricorda infine la grande influenza che i processi di comunicazione dell’architettura possono esercitare nell’ottica della comprensione della disciplina stessa, rendendo a mio parere necessaria una immediata riconsiderazione del ruolo che la critica, parallelamente alla narrazione, può e deve rivestire al loro interno: a costo di mettere in discussione le basi di una storia largamente condivisa.

© Lorenzo Serra

Credo che un’ipotesi credibile per un’architettura torinese del prossimo futuro possa soltanto derivare dalla ricerca di una sintesi dialettica delle inconciliabili polarità che da circa dieci anni si affrontano, sterilmente, sul campo lessicale. Una sintesi che sappia recuperare l’essenza, e non le forme, di quella che era una volta la nostra Scuola, per utilizzarla come il materiale fondativo di un nuovo ed inedito pensiero poetico, finalmente capace di guardare oltre il linguaggio.

Davide Tommaso Ferrando

* Questo testo è una rielaborazione del saggio Oltre il linguaggio pubblicato in in MARCO BRIZZI, MAURIZIO SABINI (a cura di), The Kent State Forum on the City. La nuova Torino. The new Turin, Alinea, Firenze 2011, pp. 143-164.

Related Posts

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Lascia un commento