Alle radici della casa sull’albero

massa critica | davide tommaso ferrando

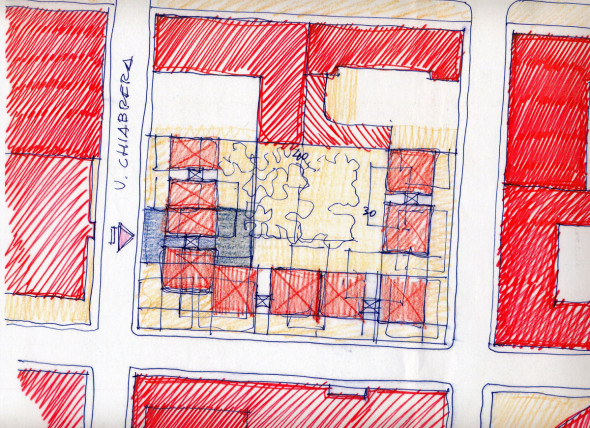

È da un po’ di tempo che ogni volta che torno a Torino cerco di passare in via Chiabrera per verificare lo stato d’avanzamento del cantiere di un insolito edificio per appartamenti, ormai in via di completamento, i cui tre fronti su strada, violentemente scomposti in un ordine tridimensionale di volumi aggettanti rivestiti in scandole di larice, pilastri in acciaio rettilinei e alberiformi, terrazzi irregolari e grandi fioriere, costruiscono un’ambigua immagine urbana in costante oscillazione tra l’architettonico e lo scenografico, il cui reiterato richiamo a figure naturali è valso a questo edificio il meritato soprannome di “casa sull’albero”. Tale suggestiva immagine, che accompagna l’immobile di via Chiabrera sin dalle prime elaborazioni progettuali, si è però rivelata un’arma a doppio taglio, nella misura in cui ha spesso ostacolato, facendole passare in secondo piano, considerazioni sul valore architettonico dell’opera stessa, riportandone sistematicamente la conoscenza a quella della favola cucitale addosso. Non c’è da stupirsi: i racconti servono a vendere… ma a che prezzo? In questo breve testo vorrei dunque provare a costruire un discorso capace di spingersi al di là di quanto finora si è detto sulla “casa sull’albero” di Luciano Pia, al fine di palesare meriti e demeriti di un intervento residenziale che costituisce un caso unico nell’attuale panorama torinese.

© Luciano Pia

L’immobile occupa i tre quarti di un isolato situato in un’area prevalentemente residenziale di Torino, la cui identità si lega alla prossimità di tre degli elementi paesaggistici più caratteristici della città: il parco del Valentino, il fiume Po e la collina. Nonostante tale vantaggioso posizionamento, l’intorno più immediato all’edificio si distingue per una qualità urbana scadente, a causa del triste anonimato e della mancanza di servizi al piano terra degli edifici circostanti.

© Alessio Guarino

A queste condizioni il progetto risponde con la costruzione di una facciata “parlante” che svolge una doppia e contraddittoria funzione rispetto al contesto: di apertura, attraverso la predisposizione di un nuovo landmark urbano capace di ridisegnare la geografia mentale degli abitanti del quartiere; ma anche di chiusura, nel momento in cui essa sottrae il progetto alla strada, costruendo una scenografia di alberi d’acciaio e fioriere che, dall’interno, svolge il ruolo di filtro visivo nei confronti di uno spazio urbano ritenuto non interessante e, dall’esterno, eleva una barriera impermeabile allo sguardo e all’uso del cittadino.

© Alessio Guarino

Tale introversione si fa ancora più evidente al piano terra, dove un alto e compatto zoccolo di calcestruzzo spruzzato, che serve a contenere il terrapieno di tre metri nel quale affondano le radici delle piante perimetrali, nega l’affaccio su strada a qualsiasi tipo di funzione (residenziale o commerciale che sia), confermando così la scarsa vocazione urbana dell’isolato.

© Alessio Guarino

Dal punto di vista del rapporto con la città, dunque, la casa sull’albero si presenta come un’impenetrabile icona privata che, pur raccogliendo a piene mani dall’immaginario collettivo e dal genius loci per configurare la propria maschera urbana, non cerca un vero dialogo con il tessuto fisico e sociale cui appartiene.

© Luciano Pia

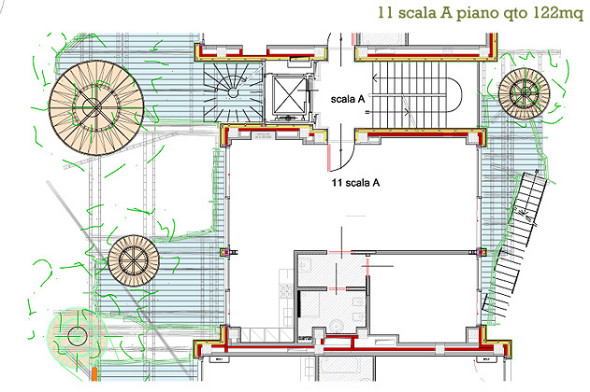

L’edificio si dispone a “C” attorno a un rigoglioso patio centrale definito da grandi vasche alberate, al quale si accede dopo aver attraversato una “foresta” di pilotis sagomati ad albero che circondano uno specchio d’acqua artificiale. Undici corpi edilizi scatolari in calcestruzzo armato, alti cinque piani e leggermente sfalsati tra di loro, sono raggruppati di due in due e separati da sei corpi scala “freddi”: una scelta tipologica che consente di spezzare la monoliticità dell’edificio e, allo stesso tempo, di fornire a ogni unità immobiliare il carattere di una casa indipendente.

© Luciano Pia

I 63 appartamenti, tutti diversi (sebbene le soluzioni distributive prefigurate siano piuttosto convenzionali) e con dimensioni che variano dai 45 ai 250 mq, sono dotati di un doppio affaccio su strada e su corte, su cui si installa un catalogo di grandi terrazzi dalla forma irregolare, la cui superficie complessiva, pari a più della metà di quella residenziale (4.000 mq contro 7.500 mq), conferisce al progetto un interessante valore tipologico, introducendo un nuovo genere di spazio aperto/coperto all’interno dell’ambiente domestico.

© Alessio Guarino

L’irregolarità della forma dei terrazzi consente di sfalsarne all’occorrenza la superficie calpestabile, generando così, lungo entrambe le facciate (interna ed esterna), movimentate sequenze spaziali di logge a doppia altezza, incorniciate dall’intricata trama di pilastri alberiformi su cui i terrazzi stessi si appoggiano.

© Alessio Guarino

Nonostante tale iperdensità di superfici verticali e orizzontali, che compongono il filtro visivo attraverso cui l’edificio si presenta e si ritrae dalla città, la maggior parte degli appartamenti risultano essere molto luminosi: i problemi derivanti dai considerevoli aggetti dei terrazzi, infatti, sono stati risolti – doppia altezza delle logge a parte – costruendo questi ultimi con un sistema alternato di listelli di legno e lastre di vetro multistrato, che consentono un abbondante passaggio della luce naturale tra un piano e l’altro.

© Alessio Guarino

Vi sono in questo edificio una serie di luoghi speciali come, ad esempio, le unità abitative al piano terra, le cui grandi vetrate a tutta altezza introducono nello spazio domestico la luminosa e pittoresca scenografia naturale del patio centrale – altro luogo notevole del progetto, i cui percorsi in trincea tra le vasche alberate producono la piacevole impressione di essere immersi in una silenziosa e straniante atmosfera rurale.

© Alessio Guarino

Oppure il basso spazio comune su via Marenco, ricavato tra l’estradosso della rampa del garage e l’intradosso del solaio superiore: un vero e proprio junk space aperto a possibili reinterpretazioni da parte degli inquilini. Oppure ancora i pianerottoli intermedi dei vani scala all’aperto, dai quali si può godere di una vista in perenne trasformazione: dal “bosco domestico” dell’edificio ai verdi pendii della collina torinese. O, ancora, il tetto-giardino panoramico sul quale si possono installare, all’occorrenza, considerevoli superfici di orti urbani privati.

© Alessio Guarino

Se a queste considerazioni aggiungiamo che il tutto è stato progettato ricorrendo a pochi materiali (calcestruzzo, acciaio, legno e vetro), che il controllo progettuale è stato mantenuto fino all’ultimo dettaglio (salvo casi specifici), e che dal punto di vista del risparmio energetico, infine, il ricorso a pareti ventilate, pompe di calore ad acqua di falda e sistemi di recupero delle acque piovane, a cui si deve aggiungere l’effetto di controllo climatico naturalmente svolto dai quasi 4000 mq di superficie alberata, permette di ridurre sensibilmente consumi ed emissioni dell’edificio, risulta evidente che ci troviamo di fronte a un progetto importante, che può costituire un buon precedente per futuri interventi di questo genere. Su questo punto, però, è necessario fare un’ultima precisazione.

Il valore architettonico dell’immobile di via Chiabrera non ha nulla a che vedere con i suoi segni più superficiali ed evidenti. Al contrario: la ridondanza dell’onnipresente rivestimento in scandole di larice; la letteralità con cui i pilastri in acciaio sono stati sagomati per ottenere l’aspetto di alberi stilizzati; il gratuito naturalismo formale dello zoccolo in calcestruzzo spruzzato, che rimanda a un immaginario talmente dinseyano da sembrar fatto, paradossalmente, di cartapesta; i tre volumi curvilinei aggettanti costruiti agli ultimi piani del fronte su via Correggio che, per imitare le sinuosità delle chiome degli alberi, introducono nel progetto un’ulteriore regola geometrica… tutte queste forzature formali, pur comprensibili nell’ottica di una strategia commerciale volta a produrre un manufatto “unico nel suo genere” (dunque capace di sopravvivere all’attuale fase di stagnamento del mercato immobiliare), dimostrano un’interpretazione eccessivamente letterale del tema “casa sull’albero”, nonché, a mio giudizio, un accostamento alla progettazione fin troppo accondiscendente rispetto alle esigenze narrative del mercato – qui espresse attraverso il trattamento dell’edificio come un unico, gigantesco ornamento (dal delitto alla strage?).

© Eduard François

Sebbene, poi, non risulti difficile ricondurre il progetto a una serie di possibili riferimenti – latente il richiamo alla Casa dell’Obelisco di Jaretti e Luzi alle case viennesi di Hundertwasser, evidente la strizzata d’occhio alle grandi fioriere del Parkrand Building di MVRDV, impressionante la somiglianza con l’Immeuble qui Pousse di Eduard François –, il dialogo disciplinare sembra qui avvenire più per suggestione visuale che per rielaborazione architettonica, fermandosi così alla superficie e negando, almeno ufficialmente, il debito contratto con gli inevitabili precedenti.

© Alessio Guarino

Questa “tendenza all’isolamento” sembra essere una costante nella traiettoria professionale di Luciano Pia, il quale, invece di sviluppare una linea di ricerca attraverso e a monte dei propri lavori, preferisce affrontare ogni incarico come una “sfida” architettonica a sé stante. Liberati dal confronto con i giganti sulle cui spalle si reggono, i progetti di Pia reagiscono ai propri contesti in maniera immediata, cercando di volta in volta un’irripetibile sintesi architettonica a partire dalle caratteristiche specifiche del programma, del budget e del luogo. Risulta così comprensibile la grande eterogeneità linguistica che caratterizza le sue opere più recenti (Scuola di Biotecnologie, Casa in via Calandra, Casa in via Chiabrera e presto Casa Hollywood), il cui filo conduttore, in assenza di un comune percorso di ricerca, risiede dunque nella reiterata volontà di offrire risposte non banali a richieste progettuali contingenti.

© Alessio Guarino

Sintetizzando, quello di via Chiabrera è un progetto tipologicamente interessante e tecnicamente eccellente, seppur indebolito da una serie di scelte urbanistiche e architettoniche criticabili, perché arbitrarie e prive di fondamento teorico. Resta il fatto, comunque, che in un panorama problematico come quello torinese, la “casa sull’albero” rappresenti una felice – seppur parziale – trasgressione: essa, infatti, dimostra che la sperimentazione nel campo dell’edilizia residenziale è ancora possibile, nonostante tutto.

© Alessio Guarino

Non ci resta dunque che sperare che questo sia solo il primo di una serie di interventi residenziali in cui il rischio dell’insolito non sia più barattato con la sicurezza del nostalgico – o, peggio ancora, con la convenienza dell’anonimo. E poco importa se, col fine di innovare, si commettono errori di percorso come quelli qui descritti: non dobbiamo infatti dimenticare che proprio gli errori sono, da sempre, il miglior carburante del progresso.

Davide Tommaso Ferrando

* Questo testo è la versione completa dell’articolo Una “casa sull’albero” o un albero dentro una casa? pubblicato su “Il Giornale dell’Architettura”, gennaio 2013, n. 112, p. 6.

2 risposte a “Alle radici della casa sull’albero”

Lascia un commento Annulla risposta

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

http://www.open-building.org/ob/next21.html

http://ateliertransito.com/2013/03/11/il-barone-rampante-finito-in-gabbia-25-verde-blocco-residenziale-a-torino/